NRW - Tumblr Posts

Ok, deutschsprachiges Fandom, ich bin neugierig. Wo kommt ihr alle her?

Am See Zieselsmaarsee Knapsack Hürth Rheinland NRW 💙 📷

Nature Fotografie Am See Zieselsmaarsee Knapsack Hürth Rheinland NRW 💙 📷

Outdoor Nature Fotografie. Nature Camping am See Bergisches Land NRW💙📷🚐🚃

Olfen: Steveraue

- Deutsch / German -

Bei der Stadt Olfen, dort wo sich Münsterland und Ruhrgebiet in NRW treffen, fängt die Steveraue an. Der Fluss Stever fließt hier ganz gemächlich dahin.

Der naturnahe Umbau hat vor über 20 Jahren begonnen. Hier besaß die Ruhrkohle AG an die 45 Hektar Land, da sie unter Olfen Kohle abbauen wollte. Die Politik konnte hier jedoch die Nordwanderung des Bergbaus verhindern.

Die Stadt konnte das Areal aufkaufen und begann, die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen rechts und links der Stever, zu renaturieren. Eine offene Weidelandschaft sollte entstehen mit großen Huftieren, wie den Heckrindern oder Konikpferden, als "Landschaftspfleger".

Allein das Fressverhalten der Tiere sollte die Auenlandschaft allmählich wieder in ihren Ursprungszustand versetzen - eine Weidelandschaft mit kleinen Baumgruppen und übersichtlichem Buschwerk mit ganz neuen Lebensräumen auch für Brutvögel und seltene Pflanzenarten.

Das Heckrind gilt als Hausrindrasse und stammt als solche nach herkömmlicher Auffassung vom 1627 ausgestorbenen Auerochsen ab. Die Kreuzung entstand an Hand eines Abbildes des Auerochsen aus ursprünglich 15 Rinderrassen, begonnen in den 1920er Jahren durch Heinz und Lutz Heck. Die heutige Population umfasst mehrere tausend Tiere und ist vermutlich aus nur 40 Exemplaren des Münchner Tierparks Hellabrunn entstanden, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten.

Konik ist das polnische Wort für „Pferdchen“ und bezeichnet ein Pony von 130-140 Zentimetern Stockmaß, das in vielen Gebieten Mitteleuropas in verwilderten Herden lebt. Die Kleinpferde haben eine Zebrazeichnung auf den Beinen, was auf ihre nahe Verwandtschaft zu den ursprünglichen Wildpferderassen hinweist. Vor allem zur Pflege von Naturschutzgebieten wird in deutschen, niederländischen und polnischen Nationalparks das Konik Pony eingesetzt.

Es wurden Flächen ausgewiesen, Zäune gesetzt und schrittweise mit der Renaturierung des Steververlaufs begonnen. Ziel war und ist es, dass die Stever wieder ungestraft über ihre Ufer treten und die angrenzenden Flächen wieder in eine richtige Aue verwandeln darf.

Dreh- und Angelpunkt der Aue ist die Stever, die mit ihrem Fließverhalten den Charakter einer Aue erst möglich macht. Und auch sie wird stetig weiter renaturiert werden.

Bis heute trennt eine Mühle den Oberlauf vom Unterlauf des Flusses. 2015 wurde eine Nebenrinne geschaffen, die genau durch das Weidegebiet führt. Sie hat die alten Flussarme wieder miteinander verbunden und ermöglicht den Fischen nun eine ungestörte Wanderung.

Letztlich sollen alte Befestigungen gänzlich verschwinden, damit sich der Fluss wieder selbst sein Bett suchen kann. Heute ist die Steveraue aus dem Bild der Stadt Olfen nicht mehr wegzudenken.

Zahlreiche Besucher genießen und beobachten, wie sich von Jahr zu Jahr das Bild der Steveraue ändert. Ein paar im Wasser liegende Baumstämme sind Ergebnis vergangener Sturmschäden. Jetzt sind es ideale Brutplätze für Wasservögel.

Heute blickt der Besucher auf 120 ha Natur pur, die sich Jahr für Jahr mehr und mehr in eine ursprüngliche Auenlandschaft verwandelt. Störche, Eisvögel, Wildgänse, Uferschwalben, Fischreiher und zahlreiche Kleintiere und Insekten haben die Aue für sich entdeckt.

Die Steverauen sind ein sensibles Ökosystem. Im Zusammenspiel von Wasser und Tieren entwickelt die Landschaft eine ganz eigene Dynamik, die ständigen Änderungen unterliegt. Info-Tafeln erzählen von der Geschichte, den Bewohnern und der Zukunft des Geländes.

Eintritt und Parkmöglichkeiten sind kostenlos!

- Deutsch/German -

Dorsten: Hervester Bruch

Das Naturparadies Hervester Bruch ist ein Schlaraffenland für Naturfreunde. Neben der beeindruckenden Auenlandschaft sind dort zahlreiche Vogelarten zu beobachten. Das 168 Hektar große ehemalige Niederungsgebiet befindet sich nordöstlich des Stadtteils Hervest-Dorsten.

Der Hervester Bruch ist ein ehemaliger verlandeter Nebenarm der Lippe und Bestandteil der Hervest-Wulfener Sandplatten. Die ursprüngliche Vegetation war wahrscheinlich ein teilweise feuchter und teilweise höher gelegener trockener Eichen-Buchenwald.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde das natürliche Landschaftsbild durch Kultivierungsmaßnahmen stark verändert. Aus sandigen Böden des Münsterlandes entstanden nährstoffarme Heidegebiete.

1842 weist das Ur-Messtischblatt den Hervester Bruch als weitläufige Heidelandschaft mit geringem Waldanteil aus. Feuchtheide- und Niedermoorflächen in den tief liegenden sowie Trockenheide auf den höher gelegenen Bereichen prägten zu diesem Zeitpunkt das Landschaftsbild.

Gezieltes Eingreifen des Menschen veränderte es während der nächsten 50 Jahre wiederum nachhaltig. Der Hervester Bruch war bis 1892 in ein klein parzelliertes, stellenweise durch Wallhecken gegliedertes, feuchtes bis trockenes Grünlandgebiet umgewandelt worden.

Bis Ende der 1980er-Jahre veränderte sich das Landschaftsbild kaum. Wie das gesamte Ruhrgebiet ist auch dieses Gebiet durch den Bergbau und dessen Folgen beeinflusst. Steigendes Grundwasser und Bergsenkungen veränderten das Landschaftsbild massiv.

Extensivbeweidung mit Wildrindern und natürliche Vegetationsentwicklung im Osten sowie Entstehung neuer Feuchtbiotope und Besiedelung mit einer artenreichen Vogelwelt im Westen des Hervester Bruchs kennzeichnen heute einen durch den Bergbau stark geschädigten, aber in einer positiven Entwicklung begriffenen Landschaftsraum.

Nach einem Beschluss des Kreises Recklinghausen ist der Hervester Bruch im Jahre 2012 zu einem zusammenhängenden, störungsfreien Gebiet umgestaltet worden.

Auf Anfrage des Kreises pachtete Bauer Kiekenbeck rund 20 Hektar der großen Naturschutzflächen und ließ sich auf die vom zuständigen Kreis Recklinghausen geborene Idee, dort Wasserbüffel anzusiedeln, gerne ein. Die Büffel sollen sich an Schilf und Binsen gütlich tun und das Gehölz klein halten.

Da Wasserbüffel nicht wie normale Hausrinder über die Haut schwitzen, benötigen sie zur Abkühlung ein kühles Bad in der Blänke, wie natürliche flache Wasseransammlungen genannt werden.

Manch ein Besucher ist auch schon einmal besorgt um die "Rinder", dann wird Aufklärungsarbeit geleistet, um welche wasserfesten Exoten es sich bei diesen Tieren wirklich handelt.

Ohne die Beweidung würde sich das Gebiet in kurzer Zeit in einen Bruchwald verwandeln. Erwünscht ist aber die Erhaltung des Biotopmosaiks mit weiten, feuchten Grünländern als Brut- und Nahrungsgebiet für die vielfältige Vogelwelt mit seltenen und gefährdeten Arten. Die haben sich dort rasch angesiedelt, als Bergsenkungen Anfang 2000 zur Wiedervernässung des Gebietes führten.

Für die schöne Weitsicht der halboffenen Weidelandschaft, sorgt eine Herde friedlich grasender Heckrinder, die die weitere Landschaftspflege übernehmen und so einen natürlichen Lebensraum für ihre Bewohner schaffen.

Entlang des Weges kamen wir an Beobachtungsposten vorbei, die mit Bestimmungstafeln ausgestattet sind, um so Besuchern ein zuordnen der Tierwelt zu erleichtern.

Haubentaucher, Schwärme von Wildgänsen oder Silberreiher zählten unter anderem zu den Vogelarten, die uns eine Vorstellung ihre Flugkünste und auch Fangtechniken gaben.

Die "Stars" sind natürlich die Störche, die sich im Hervester Bruch pudelwohl fühlen und jedes Jahr zuverlässig für Nachwuchs sorgen. Zwei Horste sind zur Zeit besetzt. Damit es nicht zur Revierstreitigkeiten unter den Tieren kommt, liegen diese etwa 1,5 km von einander entfernt.

Das Gebiet ist für den gewöhnlichen Autoverkehr gesperrt worden. Es gibt zwei Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe: 1x in der Gälkenheide kurz vor dem Wienbach und 1x an der Herverster Straße/Ecke Brauckweg.

Besichtigung und Parkmöglichkeit sind kostenlos.

- English -

Dorsten: Hervester Swamp

The natural paradise Hervester Swamp is a paradise for nature lovers. In addition to the impressive floodplain landscape, numerous bird species can be observed there. The 168 hectare former lowland area is located northeast of the Hervest-Dorsten neighborhood.

The Harvester Swamp is a former silt-up arm of the Lippe and part of the Harvest-Wulfener sand plates. The original vegetation was probably a partly moist and partly higher-lying dry oak-beech forest.

Over the centuries, the natural landscape has been greatly changed by cultivation measures. Low-nutrient heath areas developed from sandy soils in the Münsterland.

In 1842, the original measuring table sheet shows the Hervester Bruch as an extensive heath landscape with a small proportion of forest. Wet heath and low moor areas in the deep and dry heath in the higher areas shaped the landscape at this time.

Targeted human intervention changed it again over the next 50 years. The Hervester Bruch had been converted into a small parceled, damp to dry grassland area, partially divided by hedgerows, until 1892.

The landscape hardly changed until the late 1980s. Like the entire Ruhr area, this area is influenced by mining and its consequences. Rising groundwater and mountain subsidence massively changed the landscape.

Extensive grazing with wild cattle and natural vegetation development in the east as well as the emergence of new wetlands and settlement with a species-rich bird life in the west of the Hervesterbruch characterize a landscape area that has been severely damaged by mining but is in a positive development.

Following a decision by the Recklinghausen district, the Harvester Bruch was transformed into a coherent, Disturbance free area in 2012.

At the request of the district, Farmer Kiekenbeck leased around 20 hectares of the large nature conservation areas and was happy to accept the idea born by the responsible district of Recklinghausen to establish water buffaloes there.

The buffalos are supposed to treat reeds and rushes and keep the growing trees small. Since water buffalos do not sweat over the skin like normal domestic cattle, they need a cool bath in the pond to cool down.

Sometimes visitors are really worried about the “cattle”, then some educational work is necessary to explain which "waterproof" exotic species these animals really are.

Without grazing, the area would quickly turn into a Carr forest. However, it is desirable to maintain the biotope mosaic with wide, moist grasslands as a breeding and feeding area for the diverse bird life with rare and endangered species. They quickly settled there when subsidence led to the area being rewetted in early 2000.

A herd of peacefully grazing rear cattle, which take over the further landscape maintenance and thus create a natural living space for their residents, provides for the beautiful farsightedness of the semi-open pasture landscape.

Along the way we passed observation posts, which are equipped with identification boards to make it easier for visitors to assign the wildlife.

Great crested grebes, flocks of wild geese or great egrets were among the bird species that gave us an idea of their flying skills and fishing techniques.

The “stars” are, of course, the storks, who feel at home in the Hervester Bruch and reliably care for offspring every year. Two eyries are currently occupied. So that there are no territorial disputes among the animals, they are about 1.5 km apart.

The area has been closed to ordinary traffic. There are two parking spaces in the immediate vicinity: 1x in the Gälkenheide just before the Wien creek and 1x on the Herverster Straße / corner of Brauckweg.

Viewing and parking are free of charge.

- Deutsch/German -

Im Süden Düsseldorfs, zwölf Kilometer vor den früheren Toren der Stadt und unweit des Rheins, liegt das imposante Schloss Benrath.

Es zählt zu den schönsten Gartenschlössern des 18. Jahrhunderts und zu den beliebtesten Düsseldorfer Sehensürdigkeiten. Die Schlossanlage mit seinen Parks, Gärten und Einrichtungen ist eines der mittlerweile seltenen Prunk Bauwerke des ausgehenden Rokoko.

Besucher können bei einer Schlossführung auf den Spuren der Adeligen wandeln, in den kunstvoll und malerisch angelegten Gärten spazieren oder die dort beheimateten Museen für Gartenkunst und Naturkunde besuchen.

1755 wurde auf Geheiß des Kurfürsten Karl Theodorvon der Pfalz ein Barockschloss im Rokoko- und im Klassizistischen Stil erbaut. Die Bauarbeiten dauerten 17 Jahre, von 1756 bis 1773.

Architekt des Lustschlosses mit großzügigen Gartenanlagen war der „Intendant über die Gärten und Wasserkünste“ am Mannheimer Hof, Nicolas de Pigage. De Pigage ließ Schloss Benrath aus dem ehemaligen Wasserschloss von Jan Wellem als "Maison de plaisance" nach französischem Vorbild entstehen.

Das Bemühen, eine Gesamtkomposition von Architektur, Gartenkunst und Bildhauerei zu schaffen, ist charakteristisch für die Epoche des späten Barocks am Übergang zum Klassizismus. Von außen erscheint es eingeschossig, doch das Schloss hat 80 Räume auf vier Geschossen. Später wurden die Parkanlagen fertiggestellt, die die Architektur des Schosses widerspiegeln.

Große Roben, Adlige, Mätressen, Vergnügen und Feste, dafür wurde Schloss Benrath erschaffen. Der Kurfürst jedoch besuchte sein Anwesen nur ein einziges Mal an einem Nachmittag.

Nach den Befreiungskriegen ging das Jagd- und Lustschloss 1815 in preußische Hände über. Es wurde u.a. von Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen, Prinzessin Luise, Karl Anton Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen und von Kaiser Wilhelm I. genutzt.

1911 wurde das Schloss von der Gemeinde Benrath gekauft und ging durch Eingemeindung 1929 in den Besitz der Stadt Düsseldorf über. Bis 1958 war dort die Mädchenschule „Benrather Schloss-Lyzeum“ untergebracht.

In den späten 50er Jahren entstand eine touristische Attraktion aus dem Schloss, auch aufgrund von diversen dort stattgefundenen Staatsbesuchen. Während der letzten Jahrzehnte diente das Schloss auch als Spielstätte für die Romane "Effie Briest" von Theodor Fontane und "Die Betrogene" von Thomas Mann.

Aber auch Filme nutzten das Lustschloss als beeindruckende Kulisse für ihre Geschichten. Seit 2000 hat die Stiftung Schloss und Park Benrath die Verwaltung und Nutzung der Anlage übernommen.

Als beliebtester Park in Nordrhein-Westfalen wurde der Benrather Schlosspark im Jahr 2013 vom WDR ausgezeichnet. Und NRW hat zugegebenermaßen einige schöne Parkanlagen zu bieten. Doch das grüne, florale Anwesen mit rund 61 Hektar Gesamtfläche beeindruckt seine Besucher immer wieder erneut.

Mittlerweile steht ein Großteil des Schlossparks unter Denkmal- und Naturschutz. Die prachtvollen Gärten, Weiher und Wiesen beherbergen heute fast 80 Vogel- und 300 Käferarten.

Bei einer rund zweistündigen Erkundungstour durch die Parkanlagen entdeckt man Obstbaumwiesen, durchwandern den Jagdgarten, erkundet die Früchte der Gemüsegärten und ist fasziniert von dem Spiegelweiher, der beeindruckende 470 Meter lang ist.

Seltene nordamerikanische Gehölze prägen den sogenannten Kurfürstengarten, den herausragende Gartenkünstler wie Maximilian Friedrich Weyhe und Peter Joseph Lenné im 19. Jahrhundert anlegten.

Der Park ist frei zugänglich und der Eintritt ist gratis.

Außerdem finden im Sommer Abendkonzerte im idyllischen Schlosspark statt – eine besonders beliebte Veranstaltung ist das Klassik-Open-Air „Lichterfest“. Ein Sommerkonzert im Park bei dem das dann alle Besucher picknicken.

Das ist in jedem Fall ein besonderes Erlebnis. Die Leute schleppen Tische, Stühle, Kerzenständer, Windlichte, Decken, Kissen etc. in den Park und lauschen klassischer Musik mit anschließendem Feuerwerk und Wasser-Lichtspielen.

Das Schloss selbst kann durch Führungen besichtigt werden, die thematisch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Es warten zahlreiche historische Möbel, Porzellane und Gemälde darauf, bewundert zu werden!

Das Museum für Europäische Gartenkunst ist thematisch einzigartig und bietet auf rund 2.000 qm einen guten Überblick über 2500 Jahre Gartenkunst in Europa.

Das Museum für Naturkunde zeigt die Naturgeschichte der Niederrheinischen Bucht und des Niederbergischen Landes. Hier können Besucher sich über die Veränderungen des Rheinlaufes, die Fischerei, Fauna und Flora informieren.

- English -

The imposing Benrath Palace is located in the south of Düsseldorf, twelve kilometers from the city's former gates and not far from the Rhine.

It´s one of the most beautiful garden castles of the 18th century and one of the most popular sights in Düsseldorf. The pink palace complex with its parks, gardens and facilities is one of the now rare magnificent buildings of the late Rococo.

Visitors can walk in the footsteps of the nobility on a guided tour of the palace, stroll in the artistically and picturesque gardens or visit the museums of garden art and natural history located there.

In 1755, at the behest of Elector Karl Theodor of Palatinate, a baroque palace in the Rococo and Classicist styles was built. Construction took 17 years, from 1756 to 1773.

The architect of the Maison de Plaisance with its spacious gardens was Nicolas de Pigage, the “Director of the Gardens and Water Arts” at the Mannheimer Hof. De Pigage created Benrath Palace from Jan Wellem's former moated castle as a "Maison de plaisance" based on the French model.

The effort to create an overall composition of architecture, garden art and sculpture is characteristic of the era of the late baroque at the transition to classicism. From the outside it appears to be one storey, but the castle has 80 rooms on four floors. The park grounds, which reflect the architecture of the castle, were later completed.

Big robes, nobles, mistresses, pleasure and festivities, that's what Schloss Benrath was created for. However, the elector visited his estate only once - in an afternoon.

After the Wars of Liberation, the hunting and pleasure palace passed into Prussian hands in 1815. Among others, used by Friedrich Wilhelm Ludwig of Prussia, Princess Luise, Karl Anton Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen and by Kaiser Wilhelm I.

In 1911 the castle was bought by the municipality of Benrath and in 1929 it became the property of the city of Düsseldorf. Until 1958 the girls' school "Benrather Schloss-Lyzeum" was housed there.

In the late 50s, a tourist attraction emerged from the castle, also due to various state visits there. Since 2000, the Benrath Palace and Park Foundation has taken over the management and use of the facility.

Films also used the “Maison de plaisance” as an impressive backdrop for their stories. During the past decades, the castle has also served as a venue for the novels “Effie Briest” by Theodor Fontane and “The Black Swan” by Thomas Mann.

The most popular park in North Rhine-Westphalia was the Benrather Schlosspark in 2013 by the WDR (West German Broadcasting). And admittedly, North Rhine-Westphalia has some beautiful parks to offer. But the green, floral estate with a total area of around 61 hectares impresses its visitors again and again.

Nowadays a large part of the castle park is under monument and nature protection. The magnificent gardens, ponds and meadows now house almost 80 species of birds and 300 different kind of beetles.

On a approximately two-hour exploration tour through the park grounds, you will discover orchard meadows, walk through the hunting garden, explore the fruits of the vegetable gardens and be fascinated by the mirror pond, which is an impressive 470 meters long.

Rare North American copse characterize the so-called Elector's garden, which was created by outstanding garden artists such as Maximilian Friedrich Weyhe and Peter Joseph Lenné in the 19th century.

The park is freely accessible and admission is free.

There are also evening concerts in the idyllic castle park in summer - a particularly popular event is the classic open-air "Festival of Lights". A summer concert in the park at which all visitors have a picnic.

In any case, this is a special experience. People drag tables, chairs, candlesticks, lanterns, blankets, pillows etc. into the park and listen to classical music followed by fireworks and water-light plays.

The castle itself can be visited on guided tours with different thematic priorities. Numerous historical furniture, porcelain and paintings are waiting to be admired!

The Museum of European Garden Art is thematically unique and offers a good overview of 2500 years of garden art in Europe on around 2,000 square meters.

The Museum für Naturkunde shows the natural history of the Lower Rhine Bay and the Lower Bergisches Land. Here visitors can find out about changes in the course of the Rhine, fishing, fauna and flora.

- Deutsch/German -

Schloss Nordkirchen befindet sich im gleichnamigen Ort am südlichen Rand des Münsterlandes.

Schloss Nordkirchen war nicht das erste Schloss in dem Ort. Auf dem Gelände der Anlage wurde bereits um 1400 die erste Burg Nordkirchen errichtet, damals von der Ritterfamilie von Lüdinghausen.

In diesem Zusammenhang wurde unter großem Aufruhr, in den sogar Papst einbezogen war, die alte, schlossnah gelegene Kirche abgerissen und nebst Dorf an heutiger Stelle wieder aufgebaut.

Später erinnerte eine Kapelle, ab 1609 ein Kreuz an die alte Kirche. Das Kreuz wurde 1860 durch die damaligen Schlossbesitzer Esterhazy erneuert. Im Jahre 1975 erhielt es einen neuen Korpus, ein Werk der Künstlerin Tisa von der Schulenburg.

Ursprünglich sollte die Burg Nordkirchen nach dem Kauf durch den Bauherrn von Schloss Nordkirchen nur erweitert werden. Als 1697 mit der Planung begonnen wurde, ging es darum, eine möglichst repräsentative Wohnanlage für den Hofstaat des damaligen Fürstbischofs von Münster zu erstellen. Dann aber entschied er sich für einen Komplettabriss und einen völligen Neubau.

Die Bauarbeiten begannen 1703 und dauerten mehr als 30 Jahre. Vor allem zwei Architekten prägten den Stil der Anlage: Gottfried Laurenz Pictorius begann den Entwurf und die Bauleitung, nach seinem Tod vollendete Johann Conrad Schlaun die Arbeiten.

Der Auftraggeber und eigentliche "Vater des Schlosses", der Fürstbischof von Münster, Friedrich Christian von Plettenberg-Lenhausen, erlebte die Vollendung seiner Idee jedoch nicht. Er starb bereits 1706 und neuer Hausherr auf Nordkirchen wurde sein Neffe „Ferdinand von Plettenberg“. Er stand 1712 mit 22 Jahren allein vor dem großen Bauvorhaben.

Ferdinand heiratete noch im selben Jahr Bernhardine Felicitas v. Westerholt zu Lembeck und bestimmte später als Reichsgraf Europas Politik entscheidend mit. Er ließ nicht nur das Schloss weitaus prachtvoller ausstatten, als von seinem Onkel ursprünglich gedacht, sondern wurde mit seiner Frau auch zum Geldgeber und Initiator weiterer Bauwerke im Dorf.

Schloss Nordkirchen wird bis heute immer wieder als "Westfälisches Versailles" bezeichnet. Der symmetrische Aufbau des Gebäudes mit Innenhof auf der Südseite und Garten auf der Nordseite zeigt, dass es Parallelen gibt, die durchaus gewollt sind. Doch die für das Münsterland typische Ziegelsteinbauweise verleiht dem Schloss seinen eigenen Charakter.

Ein weiterer großer Unterschied zum französischen Vorbild ist der doppelte Wassergraben, der das Schloss umfasst. Die beiden Gräben sind durch einen begehbaren Wall getrennt.

Betritt man die Schlossinsel von Süden durch das Löwentor, so erschließt sich dem Besucher die gesamte hufeisenförmige Anlage. Ist auch der ehemalige Wirtschaftshof mit den Marstallgebäuden überquert, erreicht man durch das Frauentor den Ehrenhof (Cour d´honneur).

Nach Norden erhebt sich nun das eigentliche Hauptgebäude (Corps de Logis), das unter Führung besichtigt werden kann. Es besteht aus einem Querhaus und beiderseits angefügten Pavillons.

Der vorstehende Bereich in der Mitte (Risalit) trägt mit seinen vier Pilastern im Giebelfeld das Wappen der Plettenbergs, von zwei Löwen gehalten. Darunter, im Attikageschoss, symbolisieren vier Frauenstatuen die vier Jahreszeiten.

Das Gebäude beherbergt neben den zentral liegenden Prunkräumen, verschiedenen Salons und Kabinetten im östlichen Flügel, auch prächtig ausgestattete Gästezimmer für hohen Besuch im hinteren westlichen Bereich (Kaiserzimmer).

Beiderseits des Ehrenhofes erheben sich deutlich niedrigere, winkelförmige Gebäude mit Ziegelpilastern und doppelt geschwungenen Giebelaufsätzen: westlich (links) der Dienerschaftsflügel, östlich der Kapellenflügel. Er enthält die zwischen 1705 und 1714 prächtig ausgestattete Schlosskapelle „Maria Himmelfahrt“. Sie wird heute gerne für Hochzeiten genutzt.

Das aufwendige Portal der Kapelle und der Dachreiter mit seiner Glocke stellen die einzige Abweichung in der Symmetrie der Schlossanlage dar. Über dem Portal erkennt man die Figuren des Evangelisten Johannes und des hl. Antonius von Padua, sowie die Inschrift der Grundsteinlegung.

Auch das Gebäude der Dienerschaft weist mit der Sonnenuhr eine interessante Besonderheit auf. Sie gilt als einmalig in Mitteleuropa, denn die Ziffern geben nicht die direkte Zeit an, sondern (mit Ausnahme der beiden äußeren) die Anzahl der halben Stunden nach Sonnenaufgang.

1913 wurden auch die nach Süden anschließenden ursprünglich L-förmigen Wirtschaftsgebäude durch helle repräsentative Vorgebäude ersetzt. Ursprünglich waren hier im Westen Pferdeställe, im Osten ein Brau- und Backhaus vorgesehen.

Verlässt man den Innenhof des Schlosses über eine der drei großen Brücken, so gelangt man über den Wall, der Innen- und Außengräfte trennt, zum barocken Nordgarten der „Venusinsel“: ein symmetrisch angelegter Garten, zu dessen Planung einst französische Gartenarchitekten herangezogen wurden.

Durch die beeindruckende Wiederherstellung dieses Geländes nach authentischen Vorlagen und Originalplänen kommt dem Schlosspark Nordkirchen heute besondere Bedeutung zu. Gesamtgröße inklusive Schlossterrasse und Promenoires: 240 x 130 Meter = 31 200 qm. Die Rekonstruktion wurde 1989 bis 1991 ausgeführt.

Die gesamte Schlosspark umfasst 72 Hektar und war immer reich an Skulpturen. Ein großer Teil von ihnen ist allerdings im Laufe der Zeit verwittert und zerbrochen. Wenn dennoch heute dem Besucher die vielen hell leuchtenden Steinvasen, Tiere und allegorischen Gestalten auffallen, so sind dies zumeist Gartendekorationen, die zwischen 1903 und 1914 bei der Wiederherstellung der Barockgärten, vornehmlich der Venusinsel, neu geschaffen wurden.

Kaum eine Originalfigur steht heute noch an ihrem alten Platz, mit Ausnahme der großen Plastiken in den beiden Kastanienalleen des Westgartens: Die ältesten Nachrichten über eine Lieferung dieser Skulpturen gehen in das Jahr 1721 zurück.

Im Ostgarten befindet sich der "chinesische Brunnen". Die Figuren des Brunnens stellen Ackerbau, Fischfang, Kultur, Kaste, Religion, Musik und Krieger dar. Sie säumten früher den gesamten Ostgarten und stehen seit 1972 an ihrer jetzigen Stelle. Hier sollte ursprünglich ein Denkmal der Familie von Arenberg stehen.

Im Bereich des Westgartens befindet sich auch die Oranienburg. Diese war bereits 1715 als eingeschossiges Orangeriegebäude durch Peter Pictorius errichtet worden. Er erweiterte die Orangerie ab 1725 zu einem zweigeschossigen Gartenkasino und Sommerschloss mit Festsaal. In der Oranienburg ist heute die Verwaltung der Fachhochschule für Finanzen untergebracht. Im großen Festsaal finden Konzerte und Veranstaltungen statt.

Durch den Irrgartenbezirk von der Oranienburg getrennt, lag weiter westlich die von 1727 bis 1734 durch J. C. Schlaun errichtete Fasanerie, umrahmt von einem ca. 90 mal 40 Meter messenden, hohen Mauerrechteck. Sie diente als Windschutz und Sicherung gegen Raubtiere. Nach dem Abbruch der Fasanerie 1935 stehen heute noch Reste mit den beiden Torpfeilern.

Im nordwestlichen Bezirk des Schlossparks entstand ebenfalls von 1727 - 1734, wie schon die Fasanerie, die Orangerie nach den Plänen von J. C. Schlaun. Den Flachgiebel an der Südseite schmückt damals wie heute das Allianzwappen Ferdinands v. Plettenberg unter der Grafenkrone und der Kette des Goldenen Vlieses. In den beiden Flügeln befanden sich die Gärtnerwohnungen.

Das vor dem Gebäude liegende Gelände wurde als Gemüsegarten genutzt und war durch ein Wegekreuz in vier kleinere Quadrate geteilt. Heute stehen in dieser Gartenregion größtenteils neu angepflanzte Bäume. Die Orangerie ist in privater Hand und wird als Wohn- und Ausstellungsraum genutzt.

Schloss Nordkirchen ist in seiner über 300-jährigen Geschichte von Zerstörungen durch Brände oder Krieg verschont geblieben. Allerdings setzte natürlicher Verfall der Anlage vor allem im 19. Jahrhundert sehr zu. Es fanden sich aber immer wieder Käufer, die Geld in die Erhaltung investierten. Mal war es ein Herzog, später übernahm das Land Nordrhein-Westfalen das imposante Wasserschloss.

Schloss Nordkirchen dient seit den 1950er Jahren als Fachhochschule für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen. Hier werden Diplom-Finanzwirte ausgebildet, die dann überwiegend in den Finanzämtern des Landes zum Einsatz kommen.

-English-

Nordkirchen Castle is located in the town of the same name on the southern edge of the Münsterland region.

Nordkirchen Castle was not the first castle at this place. The first castle in Nordkirchen was built on this ground around 1400, at that time by the Lüdinghausen knight family.

In this context, the old church near the castle was demolished under great turmoil, in which even the Pope was involved, and rebuilt along with the village at the present location.

Later a chapel, from 1609 a cross reminded of the old church. The cross was renewed in 1860 by the Esterhazy, the then castle owners. In 1975 it received a new body, the work of the artist Tisa von der Schulenburg.

Originally, Nordkirchen Castle after the purchase was only to be expanded by the owner of Nordkirchen Castle. When planning began in 1697, the aim was to create a residential complex that was as representative as possible for the court of the then Prince-Bishop of Münster. But then he decided on a complete demolition and a completely new building.

Construction began in 1703 and took over 30 years. Two architects in particular shaped the style of the complex: Gottfried Laurenz Pictorius started the design and construction management, and after his death Johann Conrad Schlaun completed the work.

However, the client and actual "father of the castle", Prince-Bishop of Münster, Friedrich Christian von Plettenberg-Lenhausen, did not experience the completion of his idea. He died in 1706 and his nephew "Ferdinand von Plettenberg" became the new house owner in Nordkirchen. In 1712, at the age of 22, he was alone in front of the large building project.

The same year Ferdinand married Bernhardine Felicitas v. Westerholt zu Lembeck and later decisively influenced European politics as the imperial count. He not only had the castle furnished much more splendidly than originally thought by his uncle, but also became the sponsor and initiator of other buildings in the village with his wife.

Nordkirchen Castle is still referred to as "Westphalian Versailles". The symmetrical structure of the building with a courtyard on the south side and a garden on the north side shows that there are parallels that are deliberate. But the brick construction typical of the Münsterland gives the castle its own character.

Another big difference from the French model is the double moat that surrounds the castle. The two trenches are separated by an accessible wall.

If you enter the castle island from the south through the lion gate, the visitor can see the entire horseshoe-shaped complex. If the former farmyard with the stables is crossed, you can reach the courtyard through the women gate (Cour d'Honneur).

The actual main building (Corps de Logis) now rises to the north and can be visited (guided tour). It consists of a transept and pavilions attached on both sides.

The area in the middle (Risalit) with its four pilasters in the gable field bears the coat of arms of the Plettenbergs, held by two lions. Below, on the attic floor, four female statues symbolize the four seasons.

In addition to the centrally located state rooms, various salons and cabinets in the eastern wing, the building also houses splendidly furnished guest rooms for high-ranking visitors in the rear western area (imperial room).

On both sides of the court of honor there are clearly lower, angular buildings with brick pilasters and double-curved gable extensions: west (left) the servant wing, east the chapel wing. It contains the chapel “Assumption of Virgin Mary”, magnificently furnished between 1705 and 1714. It is often used for weddings nowadays.

The elaborate portal of the chapel and the roof rider with his bell represent the only deviation in the symmetry of the palace complex. Above the portal you can see the figures of the evangelist John and St. Antonius of Padua, as well as the inscription of the laying of the foundation stone.

The building of the servants also has an interesting special feature with the sundial. It is considered unique in Central Europe because the digits do not indicate the direct time, but (with the exception of the two outer ones) the number of half an hour after sunrise.

In 1913, the originally L-shaped farm buildings adjoining to the south were replaced by bright, representative vestibules. Horse stables were originally planned in the west and a brewing and baking house in the east.

If you leave the inner courtyard of the castle via one of the three large bridges, you reach the baroque north garden of the "Venus Island" via the wall that separates the inner and outer moat: a symmetrical garden. French garden architects were once used to plan it.

Due to the impressive restoration of this site according to authentic templates and original plans, the Schlosspark Nordkirchen is of particular importance today. Overall size including the castle terrace and promenoires: 240 x 130 meters = 31,200 square meters. The reconstruction was carried out from 1989 to 1991.

The entire castle park covers 72 hectares and has always been rich in sculptures. However, a large number of them have weathered and broken over time. If the visitor nevertheless notices the many brightly shining stone vases, animals and allegorical figures, these are mostly garden decorations that were created between 1903 and 1914 when the baroque gardens, primarily the Venus Island, were restored.

There is hardly an original figure in its old place today, with the exception of the large sculptures in the two chestnut avenues in the Westgarten: the oldest news about a delivery of these sculptures dates back to 1721.

In the east garden is the "Chinese fountain". The figures of the fountain represent agriculture, fishing, culture, caste, religion, music and warriors. They used to line the entire east garden and have been in their current position since 1972. A monument to the von Arenberg family was originally supposed to be here.

The Oranienburg is also in the area of the Westgarten. This had already been erected in 1715 as a one-story orangery building by Peter Pictorius. From 1725 he expanded the orangery into a two-story garden casino and summer palace with ballroom. The administration of the University of Applied Sciences for Finance is housed in the Oranienburg today. Concerts and events take place in the large ballroom.

Separated from the Oranienburg by the Maze District, the pheasantry erected by J. C. Schlaun from 1727 to 1734 lay to the west, framed by a high wall rectangle measuring approx. 90 by 40 meters. It served as wind protection and protection against predators. After the pheasantry was demolished in 1935, there are with the two pillars still remains.

In the northwestern district of the palace park, the orangery was designed from 1727 - 1734, like the pheasantry, according to the plans of J. C. Schlaun. The flat gable on the south side adorns the coat of arms of Ferdinand v. Plettenberg under the count crown and the chain of the golden fleece. The gardeners apartments were in the two wings.

The area in front of the building was used as a vegetable garden and was divided into four smaller squares by a crossroads. Today there are mostly newly planted trees in this garden region. The orangery is privately owned and is used as a living and exhibition space.

Schloss Nordkirchen has been spared destruction by fire or war in its more than 300-year history. However, the natural deterioration of the strukture was very hard, especially in the 19th century. However, there were always buyers who invested money in the conservation. Sometimes it was a duke, later the state of North Rhine-Westphalia took over the imposing moated castle.

Schloss Nordkirchen has served as a university of applied sciences for finance in the state of North Rhine-Westphalia since the 1950s. Graduate financial economists are trained here, who are then mainly used in the country's tax offices.

- Deutsch -

Paderborn: Schloss Neuhaus

Das Schloss Neuhaus am Zusammenfluss von Lippe, Alme und Pader, auf einer Art Insel, und bildet den Mittelpunkt des nach ihm benannten Stadtteils von Paderborn, etwa 4 Kilometer nördlich der Innenstadt von Paderborn.

Die Anlage wurde in verschiedenen Bauabschnitten zwischen 1530 und 1730 errichtet und immer wieder verändert. Die Pracht haben die Paderborner ursprünglich ihrem ständigen Streit mit den örtlichen Bischöfen zu verdanken.

Bischof Heinrich von Spiegel war es 1370 leid, inmitten aufsässiger Bürger zu residieren. Er verlegte seinen Sitz ins einige Kilometer entfernte Neuhaus und errichtete dort das Haus Spiegel (heute der älteste Teil des Schlosses).

432 Jahre lang wurde das Fürstbistum Paderborn nun vom Flecken Neuhaus aus regiert. Mit den Jahrhunderten wuchs die Residenz Gebäude für Gebäude. 1590 ließ Bischof Dietrich von Fürstenberg die heutige Vierflügelanlage im Stil der Weserrenaissance erweitern.

Man musste gegenüber den Protestanten auch architektonische eine klare Kante zeigen. Daher wurde die Größe des Schlosses nahezu verdoppelt und mit vier wehrhaft aussehenden Rundtürmen ergänzt. Den Dreißigjährigen Krieg überstand die Anlage ohne größere Schäden.

Die Bauherren orientierten sich dabei an dem antikischen oder vitruvischen Kunstverständnis der Italiener. Die Architekturbücher Vredemann de Vries übten dabei großen Einfluss auf die Gestaltung von Säulen, Postamente, Giebeln und Portalen aus.

Im 18. Jahrhundert erfolgte eine Neugestaltung der Räume und des Parks durch den Architekten Franz Christoph Nagel. Das Schloss wurde in Zusammenarbeit mit renommierten westfälischen Künstlern dem Zeitgeschmack angepasst und in eine Maison de plaisance, ein Lustschloss, umgewandelt, wohin sich der Fürstbischof zurückziehen konnte. 1736 ließ der Wittelsbacher Bischof Clemens August den Barockgarten fertigstellen.

Schloss Neuhaus ist heute eine vierflügelige Anlage mit runden Ecktürmen und einem umlaufenden Wassergraben. Der Haupteingang liegt an der Südseite. Der Südflügel wird durch das Haus Braunschweig gebildet, das 1526 errichtet wurde. An dem Bau schließt an der Ostseite das Haus Kerssenbrock an, das gegen 1560 entstand.

Ihm gegenüber steht an der Westseite nahe der Südwestecke das Haus Köln und direkt daneben das Haus Spiegel von ca. 1370. Letzteres ist das älteste, erhaltene Gebäude von Schloss Neuhaus.

Die komplette Gartenseite im Norden wurde zusammen mit den runden Ecktürmen um 1590 errichtet. Es trägt den Namen Haus Fürstenberg. Mit dem Bau entstand der Zugang zum Garten hin, der noch heute durch eine ehemalige Zugbrücke dominiert wird.

Um die penetranten Paderborner am ungefragten Betreten des Schlossgeländes zu hindern, wurden Grenadiere des Paderbornischen Infanterieregiments stationiert. Die Preußen nahmen das bischöfliche Militär nicht so ganz ernst.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde nach der Säkularisation des Bistums im Schloss eine Kaserne eingerichtet. 1802 annektierten sie das Fürstbistum kurzerhand, um sich für linksrheinische Gebietverluste an die Franzosen zu entschädigen. Damit war Schluss mit dem Bischof als Landesherr und dem Schloss als Residenz.

Die preußische Herrschaft wurde von Napoleon nochmal kurz unterbrochen, aber ab 1813 hatte Berlin hier wieder das Sagen. Die Preußen nutzten das Schloss als Kaserne, vorwiegend für Reiterregimenter. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich die Tradition nahtlos fort.

Nach dem 2. Weltkrieg zog die Britische Rheinarmee ein. Und die bewies Sitzfleisch. Die damals noch eigenständige Gemeinde Schloß Neuhaus übernahm von der britischen Armee die Gesamtanlage.

Erst am 19. Juli 1964 gab das britische Oberkommando die Anlage zum symbolischen Preis von einer Mark an die – inzwischen in Schloß Neubaus umbenannte – Gemeinde zurück. Die richtete drei Jahre später (1967) hier eine Realschule ein. Mit 32 Schülern ging es los, heute lernen hier ca. 750 (!) Kinder und Jugendliche.

Andere Kommunen hätten alles darangesetzt, in so einem Prunkstück ein privates Gymnasium für den Geldadel-Nachwuchs unterzubringen wie auf Schloss Salem oder zumindest eine noble Privatklinik für schönheitsbewusse Promis.

Die Gebäude können leider nur im Zuge von Veranstaltungen besichtigt werden. Die Stadt Paderborn nutzt nur noch das fürstliche Speisezimmer für Empfänge, der Rest ist Schule. Das historische Museum zur Stadt- und Schlossgeschichte nicht im Schloss untergebracht, sondern im benachbarten Marstall.

Das Schlossgelände ist glücklicherweise für die Öffentlichkeit begehbar. Die Eingänge sind größtenteils mit reich verzierten Portalen versehen. Die Treppentürme stammen teilweise aus unterschiedlichen Zeiten und variieren stark im Aussehen.

Beim Rundgang um das Schloss lassen sich zahlreiche Details erkennen. An der Nordwestseite, unweit des Turms befindet sich eine kleine steinerne Figur auf dem Dachgiebel, die an das Schicksal eines Dachdecker erinnert.

An dem Südostturm sind die Jahreszahl der Fertigstellung und das Wappen der Herren von Fürstenberg erkennbar. Die massiven und eindrucksvollen Türme tragen heute gedeckte Hauben mit Laternen. Die Dacherker variieren von Flügel zu Flügel und lassen sich teilweise den Epochen zuordnen.

Die Schauseite des Schlosses befindet auf der Rückseite. Hinter dem Schloss, im Norden, eröffnet sich der Blick auf den weitläufigen, ehemaligen Barockgarten. Von ihm lassen sich zahlreiche schöne Blicke auf das Schloss werfen. Zusammen mit dem Rundweg um die Anlage lädt er zum Flanieren ein.

Nach der Eingemeindung 1975 führt die Gemeine zusammen mit der Stadt Paderborn die Pflege von Schloss und Park behutsam fort. Für Paderborn hatte das den Vorteil, dass die Stadt 1994 im Neuhäuser Schlosspark die NRW-Landesgartenschau ausrichten konnte.

Schloss Neuhaus wird zum Mittelpunkt der Landesgartenschau von Nordrhein-Westfalen. Der Schlosspark und der Auenpark entstehen bzw. werden restauriert. Mit der Landesgartenschau beginnen 1995 alljährliche Veranstaltungen im Rahmen des Schlosssommers.

Leider müssen wir auch hier feststellen, dass das auf dem Gelände nur noch die allernötigsten Instandhaltungen durchgeführt werden. Millionen wurden damals investiert. Vieles verfällt langsam oder ist gar nicht mehr in Betrieb. Sehr, sehr schade!

Parken und Besichtigung des Schlossparks sowie des ehemaligen Landesgartenschaugeländes sind frei!

- English -

Paderborn: Neuhaus Castle

The Neuhaus Castle at the confluence of the rivers Lippe, Alme and Pader, on a kind of island, forms the center of the district of named after him, about 4 kilometers north of downtown Paderborn.

The castle was built in various phases between 1530 and 1730 and was constantly changed. The Paderborn people originally owe their splendor to their constant argument with the local bishops.

In 1370, Bishop Heinrich von Spiegel was tired of residing in the midst of defiant citizens. He moved his headquarters to Neuhaus village a few kilometers away and built the Haus Spiegel (today the oldest part of the castle).

The Prince-Bishopric of Paderborn was ruled for 432 years from Neuhaus, and over the centuries the residence has grown building by building. In 1590, Bishop Dietrich von Fürstenberg let the four-wing complex in the Weser Renaissance style expanded.

You had to show a clear line against the Protestants. Therefore, the size of the castle was almost doubled and supplemented with four fortified-looking round towers. The facility survived the Thirty Years' War without major damage.

The builders were guided by the Italians' antique or Vitruvian understanding of art. The architecture Vredemann de Vries had a great influence on the design of columns, pedestals, gables and portals.

In the 18th century, the rooms and the park were redesigned by the architect Franz Christoph Nagel. In collaboration with renowned Westphalian artists, the castle was adapted to the taste of the time and converted into a maison de plaisance, a palace, where the prince-bishop could retire. In 1736 the Bishop Clemens August of Wittelsbach had the baroque garden completed.

Neuhaus Castle is now a four-wing complex with round corner towers and a surrounding moat. The main entrance is on the south side. The south wing is formed by the House of Braunschweig, which was built in 1526. The Kerssenbrock house, which was built around 1560, adjoins the building on the east side.

Opposite him stands on the west side near the south-west corner of the Cologne house and right next to it the house from around 1370. The latter is the oldest surviving building of Neuhaus Castle.

The entire garden side in the north was built together with the round corner towers around 1590. It is called Haus Fürstenberg. The construction created access to the garden, which is still dominated by a former drawbridge.

Grenadiers from the Paderborn Infantry Regiment were stationed in order to prevent the disrespectful Paderborners from entering the castle grounds without being asked. The Prussians did not take the episcopal military very seriously.

At the beginning of the 19th century, barracks were established in the castle after the secularization of the bishopric. In 1802, they annexed the prince-bishopric to compensate for the loss of territory to the French on the left bank of the Rhine. This put an end to the bishop as sovereign and the castle as residence.

Napoleon briefly interrupted Prussian rule again, but from 1813 Berlin was again in charge. The Prussia used the castle as barracks, mainly for equestrian regiments. The tradition continued seamlessly after the First World War.

The British Army of the Rhine moved in after the Second World War for the next decades. Later on the Neuhaus village, which was still independent at the time, took over the entire complex from the British army.

It was only on July 19, 1964 that the British High Command returned the system at the symbolic price of one German mark to the community, which has since been renamed "Schloss Neuhaus". She set up a junior high school here three years later (1967). It started with 32 pupils, today about 750 (!) Children and young people are learning here.

Other municipalities would have done everything possible to accommodate in such a showpiece a private high school for the offsprings of the rich and powerful as at Castle Salem or at least a noble private clinic for beauty-conscious celebrities.

Unfortunately, the buildings can only be visited during events. The city of Paderborn only uses the princely dining room still for receptions, the rest is school. The historical museum on the city and castle history is not housed in the castle, but in the neighboring stables.

Fortunately, the castle grounds are open to the public. The entrances are mostly provided with richly decorated portals. The stair towers partly come from different times and vary greatly in appearance.

Numerous details can be seen on the tour of the grounds. On the northwest side, not far from the tower, there is a small stone figure on the roof gable, which reminds of the fate of a roofer.

The year of completion and the coat of arms of the Lords of Fürstenberg can be seen on the southeast tower. The massive and impressive towers are now covered with hoods with flags. The roof bays vary from wing to wing and can be partially assigned to the eras.

The splendid side of the castle is on the back. Behind the castle, in the north, there is a view of the extensive, former baroque garden. He has many beautiful views of the castle. Together with the circular route around the facility, it invites you to stroll.

After the incorporation in 1975, the community carefully continued the maintenance of the castle and park together with the city of Paderborn. For Paderborn, this had the advantage that the city was able to host the NRW Garden Show in 1994 in the Neuhaus Castle park.

Neuhaus Castle becomes the center of the horticultural show in North Rhine-Westphalia. The castle park and the floodplain park are being built or are being restored. With the Garden show 1995 now annual events begin in the context of the castle summer.

Unfortunately, we also have to find out that only the most necessary maintenance is carried out on the area. Millions were invested at that time back then. Many things are slowly decaying or are no longer in operation. That's really a pity!

Parking and sightseeing of the castle park and the former garden show grounds are free of charge!

- Deutsch - Die "Alte Fahrt" des Dortmund-Ems-Kanals bei Olfen

In Olfen geht das Ruhrgebiet ins Münsterland über. Schlagartig nimmt die Landwirtschaft zu, es gibt Flussauen und die Siedlungsdichte wird geringer. Gerade hier lohnt sich eine Tour auf dem Fahrrad oder ein Spaziergang: denn auch Olfen hat eine spannende Entwicklung durchgemacht und ganz besondere Relikte einer stillgelegten Infrastruktur zu erleben.

Es findet sich hier ein stillgelegter Bypass einer der wichtigsten Bundeswasserstraßen in Deutschland, dem Dortmund-Ems-Kanal. Dieser ist eine etwa 226 Kilometer lange künstlich angelegte Wasserstraße zwischen Dortmund und Papenburg an der Ems.

Am 11. August 1899 erfolgte durch Kaiser Wilhelm II. die feierliche Eröffnung, nach einer äußerst kurzen Bauzeit von gerade mal sieben Jahren. Von Anfang an waren Hauptziele die Entlastung der Eisenbahn und die Vereinfachung des Transports der Kohle aus dem Ruhrgebiet.

Der zur Nordsee verlaufende Kanal sollte dabei nur der erste Schritt für ein ganzes Wasserstraßennetz sein. Als Verbindung zur Elbe entstand nur wenige Jahre später der Mittellandkanal, der damals natürlich noch Kaiser-Wilhelm-Kanal hieß.

Ursprünglich verlief der Dortmund-Ems-Kanal auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Kanalkreuz Datteln, mit dem nahegelegenen Schiffshebewerk Henrichenburg, und Münster. Direkt an der Stadtmitte Olfens vorbei, wo sogar noch ein kleiner Hafen existierte. Bereits im Jahre 1929 wurde allerdings mit dem Bau eines Bypasses um Olfen begonnen.

Grund dafür waren der wachsende Schiffsverkehr und natürlich neue & größere Ausmaße der Schiffe. Während anderswo der Kanal einfach breiter gebaggert werden konnte, war das in Olfen, wo der Kanal hoch über dem umliegenden Land verlief, nicht ganz so einfach.

Seit 1937 verläuft der Kanal also auf einer begradigten und verbreiterten Linienführung südöstlich um die Stadt herum. Diese wird Neue Fahrt oder auch Zweite Fahrt bezeichnet, die älteste ihrer Art am Dortmund-Ems-Kanal. Im weiteren Verlauf des Kanals gibt es noch einige weitere Neubau-Umgehungen.

Mit der Neuen Fahrt verlor die nun zur Alten Fahrt gewordene Linienführung an Bedeutung. In den 1980er Jahren wurde, auch wegen der hohen Kosten für die Unterhaltung, der Rückbau dieser Strecke beschlossen, wobei ein Teil des Kanals und insbesondere die landschaftsprägenden Brücken von Lippe und Stever unter dem Kanal hindurch erhalten blieben.

Vom Dattelner Meer in Richtung Olfen ist der Kanalcharakter noch erhalten. In von Querdämmen abgeteilten Abschnitten ist mit verringertem Wasserstand ein langes Biotop entstanden, das am ehemaligen Stadthafen Olfen endet. In der Stadtmitte ist der Kanal zugeschüttet.

Erst am nördlichen Ende, wo er auf die Zweite Fahrt trifft, ist in der alten Kanaltrasse ein Yachthafen entstanden. Im Ortszentrum wurde er zu einem langgestreckten Grünzug auf einem hohen Damm mit Baumlehrpfad. Auf ihm verlaufen heute die Radroute Dortmund-Ems-Kanal, die Tour "rundum Olfen" und der Steverauenweg.

Architektonisch beeindruckend sind die erhaltenen Jugenstil-Kanalbrücken aus der wilhelminischen Zeit. Das Material besteht aus Sandstein und stilecht sind gusseiserne Geländer aufgesetzt.

- Deutsch / German -

Mettmann: Neanderthal Museum

Das Neanderthal, dem der Kirchenmusiker Joachim Neander seinen Namen gab, befindet sich irgendwo zwischen Erkrath und Mettmann. Düsseldorf ist ebenfalls gar nicht so weit weg. Bekannt ist die Gegend jedoch aus anderen Gründen: 1856 stießen Bauarbeiter hier auf Knochenreste einer vorzeitlichen Menschenart.

250.000 Jahre lang lebten die Neanderthaler in Europa, angepasst an die rauen Lebensbedingungen der Eiszeit. Dass es sie überhaupt gab, deckte erst der Fund ihrer Überreste vor gut 150 Jahren auf.

Weitergehende Informationen bietet das 1996 eröffnete Neanderthal-Museum. Der markante spiralförmige Bau liegt nur wenige hundert Meter von der Fundstelle entfernt. Das Neanderthal Museum widmet sich der Geschichte der evolutionären Anthropologie.

Das Neanderthal-Museum ist sowohl von außen als auch wie von innen ein sehr modernes Gebäude. Multimedial und mit Hilfe zahlreicher Exponate vermittelt das Museum anschaulich die Entwicklungsgeschichte der Menschheit und präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse.

Auf mehreren „Etagen“ kann man hier die Geschichte der „Ureinwohner des Neanderthals“ entdecken. Das Museum ist wie eine Spirale aufgebaut, daher auch barrierefrei – was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ein Aufzug führt ebenfalls in alle Etagen.

Gleich zum Start der Ausstellung gibt es einen „Info-Schrank“, der allerhand Informationen zur Geschichte enthält. Für alle Spielkinder gibt es einige Interaktive Ecken, an denen man Geschichten hören kann, Schubfächer mit Informationen rausholen darf oder einfach mal im Kieselsand nach versteckten Knochen buddeln kann.

Nur die ganzen Vorfahren, die hier überall rumstehen, sind zunächst recht wenig gesprächig. Das ändert sich jedoch mit dem Audiosystem. Jede Replik der Evoultion hat ihren eigenen Text.

Dazu erfahren die Besucher auf Infotafeln allerhand über das Leben, die Sprache, die Ernährung, die „Arbeit“ – und was man halt alles über den Neanderthaler inzwischen rausgefunden hat.

Man lernt hier auch, dass eigentlich der Bergbau Schuld am Fund des Vorfahren Homo neanderthalensis ist. Die haben beim Buddeln Gebeine gefunden, die dann durch mehrere glückliche Zufälle als „menschlich“ identifiziert wurden.

Der Neanderthaler war allerdings nicht der "Urmensch", kein Homo primigenius, wie man irsprünglich gemeint hat. Er ist sogar eine relativ späte Erscheinung unter den verschiedenen Hominidae, die während der 500 000 Jahre der Eiszeit gelebt haben.

Etwa um 40 000 BC verschwindet er, ohne Nachfahren zu hinterlassen. Die Ursachen seines Erlöschens sind bisher nicht klar durchschaubar, stehen aber im Zusammenhang mit dem plötzlichen Auftreten derjenigen Menschenform, der auch wir angehören: des Homo sapiens.

Viele Informationen sind über Kopfhörer zu hören, die man für den Rundgang ausgeliehen bekommt. Wer das alles auf seinem eigenen Handy hören will, kann sich seit einiger Zeit auch eine Neanderthal–Museums–App herunterladen, die zu allen Punkten interessante Informationen hat.

Wir sind in knapp 2 Stunden durch die Ausstellung geschlendert, die in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist und schauen uns anschließend noch die aktuelle Sonderausstellung über die Gladiatoren Roms an.

Das Museumsgebäude liegt nur wenige hundert Meter von der eigentlichen Fundstelle von 1856 entfernt. Es gibt einen eigenen Verbindungs-Fußweg, der auch barrierefrei ist.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10.00–18.00 Uhr

Montags (außer an Feiertagen) ist das Museum geschlossen!

Eintrittspreise inklusive Audioguide

Erwachsene € 11,00

Kinder (6 bis 16 Jahre) € 6,50

Mini-Ticket (4 bis 5 Jahre) € 5,00

Familien (min. 1 Kind 4 bis 16 Jahre) –15%

Studenten (mit Ausweis) € 8,00

Menschen mit Behinderung (mit Ausweis) € 8,00 (Begleitpersonen- Ausweis-Kennz. B- haben freien Eintritt.)

Erwachsenengruppen (ab 15 Pers., Anmeldung erforderlich) € 10,00

Schulklassen, Jugendgruppen (Anmeldung erforderlich) € 5,00

Kindergartengruppen (Anmeldung erforderlich) € 4,00

- English -

Mettmann: Neanderthal Museum

The Neanderthal, which the church musician Joachim Neander gave his name to, is located somewhere between Erkrath and Mettmann. Düsseldorf is also not that far away. However, the area is known for other reasons: In 1856, construction workers came across bones of an ancient human species.

The Neanderthals lived in Europe for 250,000 years, adapted to the harsh living conditions of the ice age. The discovery of their remains only 160 years ago revealed that they actually existed.

The Neanderthal Museum, opened in 1996, offers further information. The striking spiral structure is only a few hundred meters from the excavation site. The Neanderthal Museum is dedicated to the history of evolutionary anthropology.

The Neanderthal Museum is a very modern building both outside and inside. Multimedia and with the help of numerous exhibits, the museum vividly conveys the history of human development and presents current research results.

On several floors you can discover the history of the "natives of the Neanderthals". The museum is built like a spiral, it is also free accessibil for wheelchairs - which I personally liked very much. An elevator also leads to all floors.

Right at the start of the exhibition there is an “information cabinet” that contains all kinds of information about the history. For all the playful (children) there are some interactive corners where you can hear stories, pull out drawers with information or just dig in the pebble for hidden bones.

Only the entire ancestors that are all over the place are not very talkative at first. However, that changes with the audio system. Each replica of the Evoultion has its own text message.

On the information boards, visitors learn all sorts of things about life, language, nutrition, "work" - and what all has been found out about the Neanderthal species.

You also learn here that mining is actually to blame for the discovery of the ancestor Homo neanderthalensis. They found bones while digging, which were then identified as "human" by several happy coincidences.

The Neanderthal, however, was not the prehistoric man, not a "homo primigenius", as was originally thought. It is even a relatively late appearance among the various Hominidae that lived during the 500,000 years of the Ice Age.

It disappears around 40,000 BC without leaving any descendants. The causes of its extinction have not yet been clearly understood, but they are related to the sudden appearance of the human species to which we also belong: Homo sapiens.

A lot of information can be heard through headphones, which you can borrow for the tour. If you want to hear all of this on your own phone, you have been able to download a Neanderthal Museum app for some time now, which has interesting information on all points.

We strolled through the exhibition, which is divided into different areas, in just under 2 hours and then also take a look at the current special exhibition on the gladiators of Rome.

The museum building is only a few hundred meters from the actual excavation site where the bones were found in 1856. There is a separate connecting footpath, that is also usable by people with disabilities.

Opening times: Tuesday to Sunday from 10 a.m. to 6 p.m.

The museum is closed on Mondays (except on public holidays)!

Admission prices including audio guide

Adults € 11.00

Children (6 to 16 years) € 6.50 Mini ticket (4 to 5 years) € 5.00 Families (min. 1 child 4 to 16 years) –15% Students (with ID) € 8.00 Disabled people (with ID) € 8.00 (accompanying person ID card B- have free admission) Adult groups (from 15 people, registration required) € 10.00 School classes, youth groups (registration required) € 5.00 Kindergarten groups (registration required) € 4.00

Mettmann: Fundstätte des Neanderthalers

- Deutsch/German -

Der Kreis Mettmann ist weltberühmt – auch wenn wohl kaum jemand in Afrika oder Amerika den Namen der Region kennt.

Der Name des prominentesten Bewohners ist jedoch in aller Munde: 1856 wurden hier die sterblichen Überreste des Neandertalers gefunden. Der Kreis Mettmann ist damit der erste Fundort eines Neandertalers weltweit.

250.000 Jahre lang lebten die Neandertaler in Europa, angepasst an die rauen Lebensbedingungen der Eiszeit. Dass es sie überhaupt gab, deckte erst der Fund ihrer Überreste auf: 40.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung stapft eine Gruppe von Menschen über die Hochebene unweit der Düssel.

Ihre Stirn ist flach, ihre Augen sind überwölbt von dicken Wülsten. Sie tragen Felle am Leib als Schutz gegen den eisigen Wind. Ihre Füße wandern über Steine und hart gefrorene Erde. Die Eiszeit hat Europa im Griff.

Da es in der kühlen Umgebung nur wenige essbare Pflanzen gab, sind die kleinen Stammesverbände vermutlich hinter den Nahrung suchenden Tierherden der Eiszeit her gewandert.

Eine Höhle wurde von der Düssel und kleineren Zuflüssen in Millionen von Jahren aus den Kalksteinfelsen des steinernen Plateaus herausgespült. Einer dieser Frühmenschen wurde in dieser Höhle etwa 20 Meter oberhalb der Düssel bestattet. Seine 16 noch erhaltenen Knochen sind heute im Neandertalmuseum zu sehen.

Die Entdeckung des Skeletts verdanken die Forscher dem Kalkabbau, der im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung einsetzte. Noch heute wackeln im Neandertal gelegentlich die Wände, wenn im letzten verbliebenen Kalksteinwerk eine Sprengung durchgeführt wird.

Der Kalkstein wurde Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem begehrten Rohstoff. Er wird bei der Stahlherstellung in der Eisenindustrie und als Baustoff benötigt. 1849 beginnt der Abbau im Neandertal im großen Maßstab.

Ihren Namen hat die Region dem Theologen und Kirchenlied-Schreiber Joachim Neander zu verdanken, der im 17. Jahrhundert in der damals engen und tiefen Schlucht Gottesdienste abhielt und Kirchenlieder komponierte. Unter Kennern war das Neandertal bereits schon lange für seine reichen diluvialen Ablagerungen bekannt.

Während der Arbeiten stießen Bergleute in den Höhlen auf die Skelettteile. Diese Höhle war 3 m breit, 5 m lang und 3 m hoch. Die Arbeiter räumten die Grotte frei und beachteten die Knochenfunde zunächst nur beiläufig, weil Knochen ausgestorbener Tiere hier sehr häufig gefunden wurden.

Für die Arbeiter sahen die Knochen denen von Höhlenbären ähnlich und deshalb warfen sie sie weg. An den Knochen kann man heute noch deutlich die Beschädigungen erkennen, welche die Arbeiter mit Spitzhacken dem Neandertaler zufügten.

Dass die Knochen im anatomischen Verband gelegen haben, zeigen die gut erkennbaren Hackspuren. Beim Freilegen wurde nämlich die linke hälfte der Hüfte und der Gelenkkopf des Oberschenkels beschädigt. Die hinterbliebene Furche geht fließend von einem Knochen in den anderen über.

Zufällig fielen die fossilen Funde dem Mitbesitzer des Neandertaler Steinbruchs Wilhelm Beckershoff auf, der gerade vor Ort war. Sein Geschäftspartner Friedrich Wilhelm Pieper übergab sie dem örtlich bekannten Naturforscher Dr. Johann Carl Fuhlrott. Fuhlrott sah sich die Stücke an und bemerkte jedoch schnell, dass dieses Skelett einem diluvialen Vor- bzw. Urmenschen zugehörig sein musste.

Zwischen 1997 und 2000 wurden im Neandertal von Ralf Schmitz und Jürgen Thissen Nachgrabungen durchgeführt, bei denen 62 weitere Knochenfragmente gefunden wurden. Darunter befanden sich sechs Neandertalerzähne, die zum Fund von 1856 gehören könnten.

Einige Knochenfragmente passten direkt an das Skelett von 1856 an. Seit der Nachgrabung liegen so viele Knochen vor, dass von mindestens einem weiteren adulten und einem subadulten Neandertaler ausgegangen wird.

Eng und tief ist das Tal heute nicht mehr und auch die Wasserfälle, Klippen und prächtigen Höhlen sind weitgehend verschwunden. Der Fortschritt ist wichtiger als die Natur. Als das Gebiet 1921 unter Naturschutz gestellt wird, ist aus der steilen Schlucht ein weites, baumloses Tal geworden.

Millionen Tonnen Gestein sind im Zuge der Industrialisierung abgetragen worden. Die Feldhofer Grotten und den Lieblingsplatz von Joachim Neander gibt es nicht mehr. Nichts erinnert mehr an den Lebensraum des Neandertalers.

Die Sprengungen zerstörten die malerische Felsenschlucht vollständig. Dafür haben Buchen-, Hainbuchen- und Schluchtwälder die Region erobert, die die Hügel und Hänge bewachsen und die ehemaligen Steinbrüche in sattes Grün tauchen.

Landschaftsarchitekten haben den Fundort jedoch als archäologischen Garten inszeniert, der die wechselvolle Geschichte des Tals erzählt. Wer mag, kann sich alle Zeugnisse der Fundstelle auch durch ein Audiosystem erklären lassen.

An der Fundstelle stehen jetzt ein paar Steinliegen. Und es sind ein paar Stangen aufgestellt. Wirklich informativ wird der Ort aber durch die zahlreichen Infos aus der App oder via Kopfhörer, für die es zahlreiche Gelegenheiten zum einstöpseln gibt.

Viele Informationen sind über Kopfhörer zu hören, die ihr für den Rundgang ausgeliehen bekommt. Wer das alles auf seinem Handy hören will, kann sich seit einiger Zeit auch eine Neanderthal – Museums – App herunterladen, die zu allen Punkten coole Informationen hat.

Positiv überraschten uns die zahlreichen Fakten, die auf so spielerische Weise aufbereitet werden. Wer in der Region unterwegs ist, sollte dort unbedingt mal vorbeischauen. Achtung: die Funstelle schließt früher als das Museum.

Weitergehende Informationen bietet das 1996 eröffnete Neanderthal-Museum. Der markante spiralförmige Bau liegt nur wenige hundert Meter von der Fundstelle entfernt. Ein gepflasterter Weg führt als Zeitstrahl bis zur Stelle des historischen Fundortes.

Bei unserem Besuch wurde an der Fundstelle kein Eintritt erhoben!

Neandertal: Skulpturenpfad "MenschenSpuren"

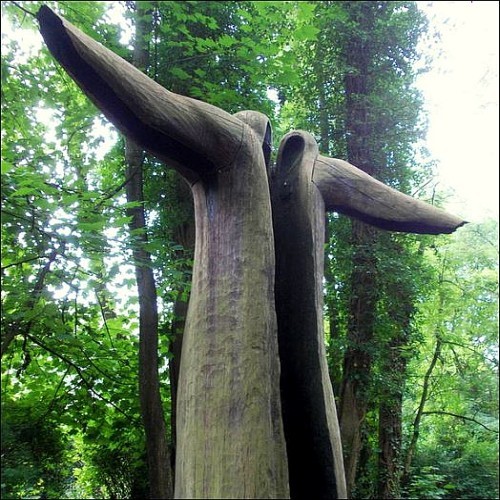

- Deutsch / German - Der Kunstweg MenschenSpuren ist ein Skulpturenpfad im Neandertal, beginnend am Neanderthal-Museum, den zehn Künstler von internationalem Rang gestaltet haben.

Die Skulpturen fordern eine Selbstreflexion und eigene Betrachtungsweise der Natur. Die Werke befinden sich auf einem 1,5 km langen Rundweg, entlang der Düssel, vom Neanderthal Museum zum Eiszeit-Wildgehege und auf der anderen Düssel-Seite wieder zurück.

Viele der Arbeiten müssen regelrecht aktiv entdeckt werden. Ein Audioguide zum Kunstweg ist an der Kasse des Neanderthal Museums erhältlich. Auch die Flora ist durchaus sehenswert. Neben einem vielfältigen Mischwald gibt es zahlreiche Wildblumen zu bestaunen.

Gleich links neben dem Museum findet sich die Arbeit, die der Besucher sofort am Anfang des Rundweges erkennt. Eine Reihe von größer werdenden Neanderthaler-Silhouetten aus Stahlplatten geschnitten scheinen hinter einander her zu schreiten.

Ben-David hat eine berühmte populärwissenschaftliche Zeichnung des Neanderthalers aus einem Time-Life-Magazin der 1930er Jahre als Vorlage verwendet und in Industriestahlplatten geschnitten.

Nun überquert der Skulpturenpfad die stark frequentierte Straße. Direkt hinter dem Neandertal-Kiosk hat Volker Friedrich Marten, am Zusammenfluß von Düssel und Mettmanner Bach, aus einer ausgebrannten Eiche einen Wegweiser geschaffen.

Das fließende Wasser als Metapher für die verrinnende Zeit und das Neandertal selbst verleihen dem Titel WOHER-WOHIN außer der räumlichen eine zeitliche Dimension.

In einem von der Vegetation überwucherten, ehemaligen Steinbruch haben Anne und Patrick Poirier ein Bild für das Gedächtnis der Welt geschaffen. MEMORIA MUNDI nennen sie ihre Arbeit, die vor allem durch zwei fremde Elemente, einen Pfeil und ein Gehirn, zu einem metaphorischen Bild wird.

Die Poiriers, die sich mit Orten des kollektiven Gedächtnisses auseinander zu setzen, haben den Steinbruch wie einen archäologischen Fundort zurückgelassen. Das Bild soll an unsere kulturellen Wurzeln und ihre Bewahrung erinnern.

An der Steinzeitwerkstatt vorbei, folgt man zunächst dem ausgeschilderten Rundweg entlang, zum Eiszeitlichen Wildtiergehege. 1935 eingerichtet, leben auf dem 23 Hektar großen Freigelände heute nur noch drei Tierarten:

Heckrinden (stellvertretend für den ausgestorbenen Auerochsen), Wisente und Konik Pferde (stellvertretend für den ebenfalls ausgerotteten Tarpan), die schon zur Jagdbeute der Neandertaler gehörten.

Der Weg selber ist leicht zu gehen und ist meist breit. Kinder haben große Freude auch mal etwas abseits des eigentlichen Weges ihren Pfad zu finden. Gerade die alten Steinrüche bieten sich zum Klettern an.

Die Düssel bleibt ein steter Begleiter, der sich mal näher, mal weiter entfernt durch den ursprünglichen, beinah wilden Wald schlängelt. Umgestürzte Bäume liegen rechts und links im Unterholz. Angenehm kühl ist es hier.

In einer Brennessel-Lichtung hinter der Steinzeitwerkstatt steht auf einer Holzkiste die Arbeit von Magdalena Abakanowicz: Die Skulptur eines Vierbeiners. Die Arbeit trägt den Titel MUTANT.

Es stellt weder dies, noch jenes Tier dar, es hat weder Augen noch Gesicht noch Charakter. Die Künstlerin hat aus Stahlblech die Metapher für dieses Wesen geschaffen.

Schon als Jugendlicher war Jaume Plensa vom Neanderthaler und seiner Welt fasziniert, ohne zu wissen, dass es einen Ort mit diesem Namen gibt. In der Lichtung schräg gegenüber dem Mutanten steht nun sein Fragezeichen aus Aluminium mit dem Titel SEELE?.

Plensa hat ein abstraktes Zeichen unseres schriftlichen Kommunikationssystems als Skulptur realisiert. Die Frage nach der Seele ist für Plensa die Frage nach den „letzten Dingen“, nach dem Wesen des Menschen.

Von Antony Gormley stammt die Arbeit BEING in der Düssel, die wahrscheinlich oft von den Besuchern übersehen wird. Für das Neandertal schuf er einen originalgroßen eisernen Abguss seines eigenen Körpers, der jedoch nicht wie eine traditionelle Skulptur aufrecht steht, sondern flach in den Flusslauf der Düssel gelegt wurde.

Mit etwas Glück entdeckt der heutige Betrachter bei niedrigem Wasserstand der Düssel oder klarem Wasser die Skulptur. Vor dem Hintergrund des Neandertals als vorgeschichtliche Fundstätte erscheint die Skulptur gleichzeitig als archäologischer Fund der Zukunft.

Wenn der Besucher auf der anderen Seite der Düssel in Richtung Museum zurückgeht, stößt er am Wegrand auf einen enormen Kalksteinblock, der aus der Ferne wie ein natürlicher Stein wirkt.

Tritt man näher heran, erkennt man, dass der Block tatsächlich bearbeitet wurde. Klaus Simon hat aus dem Kalkstein ein Dokument menschlicher Bearbeitungsspuren geschaffen. Geht der Besucher weiter, so wird er über die abgeformte Bronzespirale laufen, die in den Weg eingelassen wurde.

Giuseppe Pennone hat das Projekt „MenschenSpuren“ beim Wort genommen. Für den einen Steinbruch an der Düssel hat Penone eine Hecke aus der hier natürlich vorkommenden Hainbuche entworfen, die NEANDERTAL-HECKE.

Leider sind die Lichtverhältnisse an dieser Stelle derart ungünstig, dass die Hecke trotz mehrfacher Anpflanzungen nur kümmerlich gedeiht.

Die Bank am Wegrand über der ehemaligen Furt durch die Düssel ist ebenfalls eine Skulptur. Dieses kleine, bescheidene Kunstwerk von Finlay kann als solches leicht übersehen werden. In seiner BUGATTI BENCH ist der Vers eingemeißelt „BARE STREAM RACING LIKE A BUGATTI“.

Der aufmerksame Betrachter wird eventuell durch diese seltsame Inschrift irritiert. Finlay besetzt Orte mit Worten, die oft auf schlichten Gegenständen eingemeißelt sind. Der Betrachter erhält von Finlay eine quasi literarische Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Ort.

Unerwartet taucht unter einer schützenden Roßkastanie ein Schild auf, dass auf eine Arbeit hinweist, die jedoch gar nicht mehr existiert. Ein großes Korbgeflecht, ähnlich einem Webervogelnest, hing dort unter den gebogenen Ästen.

Flechtwerk und Kastanie sind hier eine Symbiose eingegangen. HABITAT nannte der Künstler Nils-Udo das fünf Meter lange Werk. Nils-Udo entwickelt Formen, die auf den ersten Blick wie natürliche aussehen.

Im weiteren Verlauf des Weges stößt der aufmerksame Wanderer immer wieder auf kleine Überraschungen. Sollten die Kinder nach diesen ganzen Entdeckungen immer noch Ernergie haben, so können sie sich am Ufer der Düssel auf einem großen Spielplatz austoben.

Der Skulpturenpfad ist 24/7 kostenlos zu entdecken und erleben.

- Deutsch / German -

Schloss Herten

Das Wasserschloss Herten liegt nicht weit entfernt vom Stadtzentrum, in der ehemals größten Bergbaustadt auf dem europäischen Kontinent.

Mitten im Ruhrpott, inmitten eines großen und sehenswerten Schlossparks, mit uraltem Waldbestand, liegt dieses Kleinod aus dem Mittelalter. Das spätgotische Schloss und der weitläufige, 30 Hektar große, Schlosspark laden zu einem Besuch mit der ganzen Familie ein.

Das Schloss Herten wurde 1376 erstmalig urkundlich erwähnt. Die Familie derer von Herten, Lehnsmänner der Abtei Werden, fand im Jahr 1286 mit Gerlach von Hertene erstmals urkundlich Erwähnung. Ihr damaliger Wohnsitz wird im heutigen Stadtkern Hertens bei der Pfarrkirche St. Antonius vermutet.

Im 14. Jahrhundert errichtete das Rittergeschlecht ein festes Haus am Ort des heutigen Schlosses, das 1376 als Lehen der Werdener Reichsabtei urkundlich erwähnt wurde. Das Schloss Herten wurde zunächst als kleine Wehranlage gebaut. Noch heute sind die Reste eines Bergfrieds sichtbar. In der Folgezeit erfolgten Ausbau und Umwandlung zum repräsentativen Schloss.

Durch Heirat gelangte das Haus Herten Mitte des 14. Jahrhunderts an die Herren von Galen. Deren Erbtochter Elseke brachte es 1488 durch ihre Heirat im Jahr 1476 an ihren Ehemann Dietrich von Stecke. Anna von Stecke heiratete 1529 Bertram I. von Nesselrode, Erbkämmerer der Herzogtümer Jülich und Berg.

Dieser war – wie zahlreiche Mitglieder des Hauses Nesselrode – ein zu seiner Zeit politisch einflussreicher Adliger und von 1539 bis 1556 kurkölnischer Statthalter im Vest Recklinghausen. Ab 1530 ließ er die Burg als geschlossenes Kastell mit Eckpavillon-Türmen ausbauen. Die Türme stehen heute noch.

Nahezu 300 Jahre lang blieb die Anlage im Besitz der Familie von Nesselrode. Nach wechselvollen Jahren, einer Belagerung im Jahr 1593 und einem Brand beinah ein Jahrhundert später (1687), wurde das Schloss Herten bis 1702 durch den Freiherrn Franz von Nesselrode wieder aufgebaut. Freiherr Franz von Nesselrode-Reichenstein wurde 1702 von Kaiser Leopold I. in den Reichsgrafenstand erhoben.

Als der letzte männliche Vertreter der Hertener von Nesselrode, Johann Franz Josef von Nesselrode, 1826 starb, gelangte das Schloss über Johanns Tochter Charlotte an die Familie derer von Droste zu Vischering, die noch im gleichen Jahr ebenfalls in den Reichsgrafenstand erhoben wurde.

Die Mitglieder ihrer Hertener Linie nannten sich in der Folgezeit dann Droste zu Vischering von Nesselrode-Reichenstein. Die Familie bewohnte die Hertener Anlage bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Nachdem sie aber ab 1920 auf Schloss Merten in Eitorf residierte und damit Schloss Herten als Wohnsitz aufgegeben hatte, wurde es dem Verfall anheimgegeben.

Das Schloss blieb bis zum Verkauf an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Jahre 1974 ungenutzt und verfiel zusehends. Bis 1989 erfolgte die Sanierung des Geländes, mit der es auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Im westlichen Teil befindet sich die LWL-Klinik Herten für Psychiatrie und Psychotherapie, die auch einzelne historische Gebäude des Schlosses nutzt. Erreicht wird die Hauptburg über eine Brücke von der Vorburg, die wiederum von einem Wassergraben umgeben ist und Remise und Kapelle beinhaltet.

Die Hauptburg präsentiert sich heute als spätgotischer Ziegelbau mit geschlossenem Innenhof. Die vier diesen umgebenden Gebäudeteile haben die Form eines Trapezes. Umgeben ist die Burg mit ihren charakteristischen Ecktürmen von einem Wassergraben, einer Gräfte. Das Schloss ist teilweise zugänglich, bietet zum Beispiel eine Gastronomie, wird darüber hinaus aber vor allem durch die Klinik genutzt.

Nachdem der Schlosspark 1974 aus seinem über 50-jährigen Dornröschenschlaf erweckt wurde, ist er als Volkspark fester Bestandteil im Leben (nicht nur) der Hertener Bürger. Zwischen 1687 und 1702 wurde der Park vom strengen Barockgarten zu einem Landschaftspark nach englischem Vorbild umgestaltet. Graf von Nesselrode engagierte für die Gestaltung des Schlossparks sogar den Düsseldorfer Hofgärtner Maximilian Friedrich Weyhe.

Der kleine Pavillon im Schlosspark bekam den Namen "Tabakhäuschen" von den zwei Grafen Riaucourt – Söhne einer Gräfin Nesselrode – die im Schloss Herten Unterschlupf vor der französischen Revolution fanden. In diesem Gartenhäuschen genossen sie vor dem Kamin die neue Mode des Rauchens, welche im Schloss verpönt war.

Die 1725 gebaute Orangerie wurde von einer Balustrade mit damals 12 Statuen verziert. Sie beherbergte das Gartencasino, es wurden höfische Feste gefeiert, es wurden Orangen- und Zierbäume aufgezogen und sie bot Platz für eine der schönsten Kameliensammlungen.

Inzwischen steht hier leider nur noch eine Ruine. Fehlende Instandsetzungen und Bergbauschäden setzten dem Gebäude zu, das in den 1970ern nur zum Teil saniert wurde. Nach wie vor ist die Rekonstruktion der überraschend großen Orangerie im Gespräch.

Nachdem 1920 die Adelsfamilie von Nesselrode nach Schloss Merten an die Sieg zog, wurde der Park nur noch für besondere Feste und Prozessionen geöffnet. Für die Natur und die Tiere waren es hinter den Mauern erholsame Jahre. Der Park verwilderte, aber auch das Wasserschloss Herten und die Orangerie verfielen mit der Zeit.