1575 posts

Namibia 2023/24 - Tag 29

Namibia 2023/24 - Tag 29

Herrschaften und Oukies!

Jetzt ist unsere Zeit auf Okutala auch schon wieder vorbei. Heute Morgen kam Doktor Simone noch zu einem Schwätzchen vorbei, denn sie hatte gesehen, dass Micha die Wildkamera abbaute.

Sie gab uns ihre Email und Handynummer damit wir ihr privat, gegebenenfalls, interessantes Bildmaterial zusenden können.

Micha fühlte Frau Doktor auch noch einmal wegen der Harnas Geschichte auf den Zahn und sie bestätigte genau das, was wir bereits bei dem Personal heraus kitzeln und uns zusammen reimen konnten ...

... als Corona kam und das Heer der kräftig zahlenden Volontäre ausblieb, brach das ganze Konstrukt zusammen und die Bagage zog ab und ließ alles zurück, so wie es war. So viel zur angeblichen Tierliebe, Animal Sanctuary und Gemeinnützigkeit!

Ich hoffe nur, der armen Tiere wegen, dass der liebe Gott für diese Bande einen Platz in Dantes Hölle vorgesehen hat und sie dort für alle Ewigkeiten schmoren werden.

Doktor Simone war ganz erstaunt zu sehen, dass nur noch wir die einzig übrig gebliebenen Gäste waren. Wir hingegen drückten ihr gegenüber unsere Verwunderung darüber aus, dass die Lodge zur Zeit überall als "nicht buchbar" oder "fully booked" gelistet ist.

Simones Kommentar: "Schon wieder?" fanden wir dann doch entlarvend. Irgend etwas stimmt hier nicht. Da ist etwas hinter den Kulissen im Gange. Unsere persönliche Vermutung: es wird demnächst einen russischen Investor geben, der Besuch dieser Gruppe war kein Zufall.

Und jetzt mal ganz ehrlich: so eine russische Peitsche würde diesem Personal hier ganz gut tun. Die Performance, die diese Truppe hier abliefert, ist unter aller Kanone.

Beim heutigen Frühstück durfte uns wieder die "hellste aller Kerzen" bedienen: Hedwig. Ein reizendes Damaramädchen, leider hatte der liebe Gott beim Gehirn verteilen einen sehr schlechten Tag.

Während ich meine übliche Position am einzig verfügbaren Toaster einnahm, gab ich ihr unsere Eierbestellung auf. Sorgfältig notierte sie sich mit Block und Stift - genau wie gestern auch schon: 2 fried eggs with bacon, only bacon, nothing else. Und zwar für uns alle 3, damit es nicht so kompliziert wird für sie. Gott bewahre, wenn da jetzt noch einer mit, einer ohne, und der andere Beans haben will.

Dann wunderte ich mich, warum diese dämlichen Toasts nicht toasten. Es stellte sich heraus: die gute Hedwig hatte den Stecker gar nicht eingestöpselt: "Oh, sorry, sorry, I forgot!"

Wir schleppten unsere Beute rüber zu unserem Tisch und ich stellte fest, dass die Marmelade auf dem Buffet heute Morgen fehlte, was Hedwig zu der Frage veranlasste: "Oh, you really like jam for breakfast?" Ja, das tun wir tatsächlich!

Nachdem diese Hürden nun alle gemeistert waren und wir zu dritt endlich am Tisch saßen, kam Hedwig noch einmal mit Block und Stift und nahm nochmals die Eierbestellung auf.

Wieder notierte sich die Eierbestellung sehr genau und kommentierte jetzt: "Oh, for all three of you?" Ja, für uns alle 3 - genau wie vorhin schon einmal bestellt und gestern ebenfalls.

Wie sagte doch damals unser chinesischer Reiseleiter in Hong Kong: Immer lächeln, auch wenn kein Grund!

Irgendwann, nachdem wir nahezu fertig mit dem Frühstück waren und Doktor Simone uns nochmals zur Fütterungstour (übrigens kostenlos) einlud, kamen doch tatsächlich die bestellten Eier: als Full English Breakfast!

Jetzt Hedwig dazu: "Don´t worry, it´s only decoration!" Ja, der liebe Gott hat schon einmal einen erschlagen, weil der gerade keine Ausrede wusste.

Die Einladung zu Fütterungstour mussten wir wegen der späten Spiegeleier ausschlagen, sonst wären wir gar nicht mehr weggekommen, denn wir mussten ja auch noch den check-out bewältigen.

Da wartete dann die nächste Überraschung auf uns: die Rechnung stimmte vorne und hinten nicht. Irgend jemand - vermutlich Intelligenzbestie Hedwig - hatte uns einen Lunch von 3 Kudusteaks aufs Zimmer berechnet.

Dafür fehlten dann 3 pre-paid Dinner. Ob bei den Getränken alles korrekt berechnet war, konnte von uns nicht mehr nachvollzogen werden.

Immerhin machten die beiden Ladies an der Rezeption kein weiteres Aufhebens, sondern sie freuten sich mehr darüber, endlich einen 9 to 5 Job zu haben. Die Rechnung wurde in unserem Sinne korrigiert und wir gaben noch ein "ausreichendes" Tip für die Gemeinschaftskasse, das wahrscheinlich niemals dort ankommt.

Denn, als wir unten am Haupttor vorfuhren, war dies zunächst noch geschlossen und vom Gatekeeper weit und breit keine Spur. Micha wollte gerade aussteigen und nachsehen, ob denn überhaupt aufgeschlossen war, da schlurfte der Typ (sich die Haare raufend) aus seinem Kabuff: "You have a tip for me?"

"Sorry, what?" "You have a tip?" "Your tip is in the tipbox at the reception!" Damit bequemte er sich das Tor zu öffnen, auf ein ordnungsgemäßes Austragen aus der Liste verzichtete er.

Ich glaub, ich spinne! Das ist doch der Gipfel der Dreistigkeit, passt aber total ins Bild: das Personal macht, was es will und alle machen mit.

Jetzt konnte es aber endlich los gehen! Auf der Route zum Etosha-Nationalpark liegt etwa 110 km südlich der beschauliche Ort Outjo, den wir natürlich auch wieder passieren mussten.

Outjo wurde 1880 gegründet. Durch die 1895 errichtete Kaserne der deutschen Schutztruppen kamen nicht nur Soldaten, sondern nachfolgend auch Siedler ins Land.

Im Deutschen Kolonialblatt von 1909 steht unter "Der Bezirk Outjo 1907/08" geschrieben: "Die weiße Bevölkerung des Bezirks Outjo belief sich am 1. Januar 1908 ohne Einrechnung des Militärs auf 137 Seelen.“

Outjo nennt sich selbst - aber, was heißt das schon in einem Land von der Größe Namibias - "the Gateway to Etosha". Was im Zweifel einfach nur heißt: Vorher kommt nichts Nennenswertes mehr.

Wer sich im Etosha-Nationalpark nicht auf die staatliche Inkompetenz verlassen möchte, der ist gut beraten hier schon weitestgehend alle Erledigungen zu tätigen und sich einzudecken.

Mehrere Tankstellen, Banken, Souvenirshops und gut sortierte Supermärkte.

Auf einem Hügel steht das Franke-Haus, in dem heute das Outjo -Museum eingerichtet ist. Das Franke-Haus wurde um 1899 gebaut und gehört zu den ältesten Gebäuden der Stadt.

Es war für mehrere Jahrzehnte das Wohnhaus von verschiedenen Regierungsbeamten und anfänglich von Hauptmann Viktor Franke, Kommandeur der deutschen Schutztruppe, während des ersten Weltkrieges.

Wir folgen der C 38 für rund 70 Kilometer bis nach Otjiwarongo. Es geht im Wesentlichen immer gerade aus. Rechts und Links der Strecke weicht der Mopanebusch langsam anderen Vegetationsformen.

Otjiwarongo gibt es zwar schon seit 1892, wurde jedoch erst nach Fertigstellung der Schmalspureneisenbahn offiziell zur Stadt erklärt.

Die kaiserliche Kolonialverwaltung hatte Otjiwarongo im Jahr 1906 gegründet, zur Schaffung einer Verbindungsstation zwischen Windhoek, Swakopmund und Tsumeb.

Am 2. April 1906 hielt der erste Zug am Haltepunkt Otjiwarongo, im gleichen Jahr wurden eine Post und eine Polizeistation eröffnet und die ersten vier Siedler ließen sich nieder.

1939 wurde dem schnell wachsenden Ort das Stadtrecht verliehen. Die deutsche Gemeinde hat nicht nur ihre Spuren in Form von Straßennamen hinterlassen, sondern ist noch heute an vielen Stellen präsent.

Vielen ist der Ort nur als "das Tor zum Norden" auf dem Weg zum Etoscha-Nationalpark und dem Caprivi-Zipfel bekannt. Zugegeben, er wirkt mitunter schon ein wenig verschlafen.

Passiert man den Ortseingang des 35.000 Einwohner-Städtchens, Otjiwarongo, fällt als erstes die breite Durchgangsstraße auf, auf welcher sich das gesamte Leben mehr oder weniger abspielt. Der erste Eindruck ist eher zweckmäßig: Tankstellen, Banken und diverse Supermärkte dominieren das Stadtbild.

Die Hereros, welche hier einst siedelten, nannten den Ort "Platz der fetten Kühe" oder "den schönen Ort". Die Böden sind fruchtbar und die Stadt wirkt grün, wohlhabend und gepflegt. Ein Hauch von europäischem Vorstadtcharakter, gewürzt mit afrikanischer Lebensfreude.

Wir verbringen unsere Mittagspause wieder einmal im Casa Forno - eine exzellente Adresse mit sehr guten Speisen und sicherem Parken durch den eigenen, uniformierten Parkwächter vor der Tür.

Meine Mutter entscheidet sich für die Chicken Liver peri-peri. Ich finde diese Idee großartig, insbesondere da ich weiß, dass dieses Gericht sehr scharf ist und sie danach viel trinken muss.

In Otjiwarongo wechseln wir auf die B 1 und nun geht es schnurstracks geradeaus. Die nachfolgenden 180 Kilometer sind wohl eine der langweiligsten Strecken die Namibia zu bieten hat.

Wir passieren die Otjibamba Lodge, in der wir ebenfalls, vor vielen Jahren, schon einmal wohnten. Laut Mareike, von der Farm Heimat, hat dort kürzlich ein neues (deutsch-namibisch) Management übernommen.

Abwechselung bieten nur die verschiedenen, üblichen tierischen Verdächtigten, die mit am Straßenverkehr teilnehmen oder die rücksichtslosen Überholmanöver der lokalen Farmer.

Wir passieren rechter Hand die markanten Kegel der Klipkop Farm, mit dessen Eigentümer wir schon so manchen Schwatz auf der Jagd und Hund hatten.

Kurz darauf erkennt man schon von Weitem die berühmte Einfahrt zum Okonjima Nature Reserve, einem privaten Wildtierreservat das auch die Africat Foundation beherbergt. Insgesamt waren wir dort auch schon zwei Mal zu Gast, das erste Mal 2012 und zum zweiten Mal 2020, während der "dunklen Coronazeit".

Es geht weiter und immer weiter gerade aus. Das Spannendste, das jetzt noch die Fahrt unterbricht, sind die Picknickplätze unterwegs am Straßenrand oder die interessante Personenbeförderung ganzer lokaler Familien.

Endlich erreichen wir die Polizeikontrolle vor Okahandja. Kurz vorher sage ich noch so in die Runde: "Ich bin gespannt, was die Truppe mit dem gammeligen Toyota aus Gobabis jetzt macht."

Denn, mir war klar, dass die so da niemals durchkommen und man sie rauswinkt. Kaum ausgesprochen, biegt der Wagen tatsächlich links ab und fährt in einen Schotterweg rein. Die umfahren die Polizeiposten genau, wie die Wilderer und alle anderen Spitzbuben auch.

Das Wort "Okahandja" leitet sich aus dem Otjiherero (einer lokalen Stammessprache) ab und bedeutet in etwa "Der Ort, an dem zwei Flüsse ineinander fließen, um einen Großen zu bilden".

Wir fahren die Umgehung durch Okahandja und sehen, dass noch viel mehr im Bau ist: unter anderem eine neue Brücke, am Kreuz B1 und B2.

2 Kilometer hinter Okahandja biegen wir dann dann ab auf die D 2102. Zu unserer großen Überraschung ist diese gar keine Schotterpiste mehr, wie wir es bisher kannten, sondern eine tiptop nigelnagelneue Teerpad.

Diese Straße führt vorbei am Von-Bach-Damm und nach rund 30 Kilometern erreichen wir die Otjisazu Guest Farm.

Wie uns Rüdiger, Dauergast und Freund des Hauses, später erklärt, liegt des Rätsels Lösung darin, dass einer der SWAPO-Fürsten eine Farm an der D 2102 erwarb. Das resultierte nicht nur in eine Benennung einer der Rivier Brücken in "Professor Sowieso Dingenskirchen", sondern eben auch in eine standesgemäße Teerung der ursprünglichen Dirtroad.

Gott bewahre, wenn der arme Mann womöglich, genau wie seine niederen Komrades, über eine Schotterpiste zu seinem Anwesen fahren müsste! Nicht auszudenken diese Schmach ...

Um 19 Uhr präsentierte uns Rüdiger das geplante Menü für das heutige Abendessen.

Eigentlich hatten wir uns mit Rüdiger zum Sundowner Drive verabredet, doch dicke Wolken machten uns einen ebenso dicken Strich durch die Rechnung.

So blieb es bei dem gemeinsamen Abendessen der wenigen Gäste um 19 Uhr.

Lekker Slaap!

Angie, Micha, Mama und der Hasenbär

-

mariesrbouipochodian liked this · 1 year ago

mariesrbouipochodian liked this · 1 year ago -

leontinrau liked this · 1 year ago

leontinrau liked this · 1 year ago -

reisehumm liked this · 1 year ago

reisehumm liked this · 1 year ago -

oldwomen1968 liked this · 1 year ago

oldwomen1968 liked this · 1 year ago -

lost-lycaon liked this · 1 year ago

lost-lycaon liked this · 1 year ago -

hawaiki66 liked this · 1 year ago

hawaiki66 liked this · 1 year ago -

lotusblume0815-blog liked this · 1 year ago

lotusblume0815-blog liked this · 1 year ago -

minuit2312 liked this · 1 year ago

minuit2312 liked this · 1 year ago -

bcacstuff liked this · 1 year ago

bcacstuff liked this · 1 year ago -

margus1-blog liked this · 1 year ago

margus1-blog liked this · 1 year ago -

logi1974 liked this · 1 year ago

logi1974 liked this · 1 year ago

More Posts from Logi1974

Südengland / Cornwall 2024 - Tag 9

Ladies and Gentlemen!

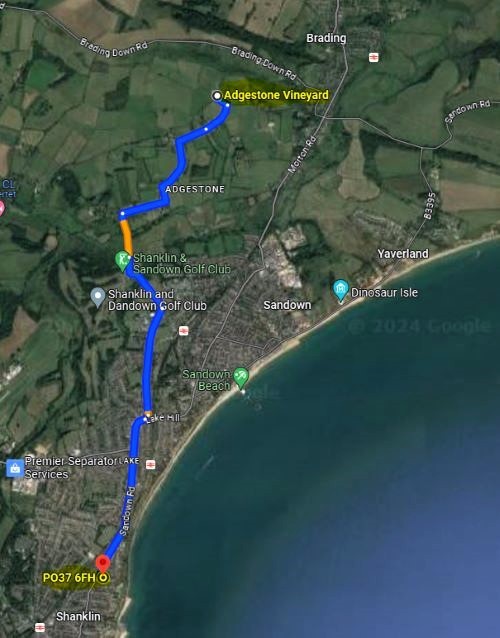

Nur 15 Fahrminuten von unserer Unterkunft entfernt liegt das Adgestone Vineyard.

Ein 10 Hektar großes, sanft nach Süden abfallendes Weingut, dessen Hänge ursprünglich schon vor rund 2000 Jahren von den Römern mit Reben bepflanzt wurden. Derzeit sind neun Hektar mit Trauben bepflanzt und ein Hektar ungenutzt.

Es handelt sich tatsächlich um das älteste kontinuierlich betriebene Weingut in Großbritannien, gegründet 1968. Produziert werden bis zu 30.000 Flaschen englischer und Country-Weine pro Jahr.

Neben einer guten Auswahl an konventionelleren Weinen wird in Adgestone ein blauer Schaumwein aus Trauben hergestellt, die tatsächlich auch vor Ort angebaut werden.

Something Blue ist eine leicht sprudelnde Cuvée, die nach der Methode Traditionelle hergestellt wird. Es ist der einzige blaue Sparkling Wine, der in Großbritannien hergestellt wird.

Er wird nach der traditionellen Champagnermethode hergestellt und ruht vor der Freigabe zwei Jahre auf der Hefe, um seine Geschmackskomplexität zu steigern. Die natürliche blau-türkisfarbene Farbe des Cuvee ist besonders beliebt bei Hochzeiten, daher auch der Name. In vielerlei Hinsicht ist er wie traditionellere Schaumweine … nur eben in Blau.

Blauer Wein wird im Allgemeinen aus einer Mischung roter und weißer Trauben hergestellt, denen Anthocyane – ein Pigment aus roten Traubenschalen – zusammen mit dem organischen, pflanzlichen Lebensmittelfarbstoff Indigotime zugesetzt werden. Die genaue Methode ist ein streng gehütetes Geheimnis.

Der Schöpfer, der ehemalige Ingenieur Russ Broughton, arbeitete ursprünglich in der Robotik bei Ford, bevor er in die Containerhafenindustrie in Southampton und London Gateway wechselte. Zusammen mit der Unternehmensanwältin Philippa Jane kaufte er Adgestone Vineyard.

Weder Broughton noch Jane hatten zuvor Erfahrung in der Weinindustrie. Während eines Urlaubs entdeckte er eine Anzeige in der Lokalzeitung: “Vineyard For Sale”.

Adgestone Winery war einst ein prestigeträchtiges Weingut und gewann 1970 die Gore Brown Trophy für englischen Wein.

Die ursprünglichen Seyval Blanc Reben aus dem Jahr 1968 sind bis heute erhalten – sie werden liebevoll als „Old Ladies“ bezeichnet und sie sind die ältesten kommerziellen Reben im Vereinigten Königreich.

Seit dem Kauf des Unternehmens im Jahr 2013 hat Broughton über 6.000 Reben gepflanzt, davon 3.000 im ersten Jahr, zusammen mit 600 Pfählen und 20 km Spalier.

Er hat die Produktion von 3.000 Flaschen auf über 25.000 erhöht. Daneben wurde das Geschäft auf die Landwein- und Likörproduktion ausgeweitet.

Für 12 £ gibt es einen Audioguide, der die Besucher durch die Weinberge führt. Für 15 £ lässt sich auch ein 30-minütiger animierter und informativer Wein-Chat (inklusive Verkostung) buchen, der die Entwicklung der englischen Weinindustrie von den Römern bis heute, die verschiedenen angebauten Sorten und auch detailliertes Weinbauwissen, behandelt. Beides im Paket kostet 22 £.

Die Tische waren nur mäßig voll. Zugegebenermaßen kamen wir erst nach dem Mittagsansturm um 14:30 Uhr an. Die Tiere des Hauses (verschiedene exotische Hühnerrassen & Hunde) wuselten zwischen den Tischen herum und hofften darauf, dass zufällig etwas herunter fällt.

Die Hühner waren ausgesprochen zahm und ließen sich streicheln. Sehr amüsierten wir uns darüber, als sie sich über die Wasserschalen der Hunde hermachten.

Als ob sie kein Wasser oben in ihrem Gehege hätten - aber woanders schmeckt es eben immer viel besser. Das war bei uns, als wir Kinder waren, auch nicht anders.

Der Service war zügig. Überaus flott wurde unsere große, gemischte kalte Platte, natürlich begleitet von einem Glas “Something Blue”, serviert.

Ganz günstig ist dieser Spaß natürlich nicht. 27 £ für die kalte Platte für zwei Personen und ein Glas “Something Blue” kostet schlappe 9,50 £ - für die ganze Flasche werden respektable 46 £ (im Shop 41,95 £) aufgerufen.

Adgestones charakteristische Geschmacksnote, der die Essensplatten begleitet, ist das auf Chili basierende „Arson Fire“, und der Nameszug erscheint auch auf der Rückseite der T-Shirts des Personals: mit Flammen, die aus ihrem Hintern aufsteigen. Englischer Humor eben!

Die Audiotour, das Gartenlokal und mit dem angenehme Sitzbereich im Freien machen das Adgestone zu einem interessanten und angenehmen Weingut.

Natürlich nehmen wir hier auch dieses Mal eine Kiste des Verkaufsschlagers “Something Blue” aus dem Shop mit.

Wer hat schon englischen Schaumwein zu Hause - und noch dazu blauen Schaumwein? Ich kenne Keinen!

Good Night

Angie, Micha und Mister Bunnybear (Hasenbär)

Südengland 2023 - Tag 10

Ladies and Gentlemen!

Heute fahren wir nach Yarmouth und schauen uns dort schon einmal den Fähranleger an, über den wir die Isle of Wight wieder verlassen werden.

Der Ort ist äußerst überschaubar und direkt neben dem Fähranleger liegt die alte Festung Yarmouth Castle.

1545 überfiel eine französische Flotte den Solent vor der Isle of Wight. Heinrich VIII. beschloss aus Angst vor zukünftigen Überfällen, die Verteidigung entlang des Kanals zwischen Hampshire und der Insel zu verstärken.

Er baute Hurst Castle auf dem Festland, um die westliche Zufahrt zum Solent zu bewachen, und Yarmouth Castle auf der Insel. Die Festung wurde innerhalb kürzester Zeit erbaut.

Es wurde im September 1547 fertiggestellt und war das letzte Fort, das von Heinrich VIII. als Teil seines Küstenverteidigungssystems gebaut wurde, zu dem auch die Schlösser Deal und Walmer auf dem Festland gehörten.

Yarmouth unterschied sich sehr von anderen „henricianischen“ Forts; es war die erste Burg, die den neuen „Pfeilspitzen“-Artillerie-Bastion-Stil annahm - ein kurz zuvor in Italien erfundenes Bastionsdesign.

Es handelt sich um ein einfaches Quadrat, das abgewinkelt ist, um auf der Nord- und Westseite nach außen in den Solent zu ragen. Eine dicke Ringmauer schützte einen offenen Innenhof. Die Landseite wurde durch eine einzelne Bastion in der südöstlichen Ecke geschützt.

Die Spitze der Pfeilspitze ist auf beiden Seiten durch Kanonenöffnungen geschützt. Die Pfeilspitzenbastion wurde aus einfachem Mauerwerk gebaut, aber das Design wurde später in anderen Burgen angepasst, um stärkere, mit Erde bedeckte Steine zu verwenden.

Ein weiteres ungewöhnliches Merkmal in Yarmouth ist, dass es keinen zentralen Turm wie in Henrys (Heinrichs) anderen großen Burgen gibt.

Doch Yarmouth Castle wurde nicht nur gebaut, um sich gegen einen Seeangriff zu verteidigen. Der größte Teil seiner Feuerkraft konzentrierte sich auf die Solent- und Yar-Mündung, um sich vor einer Landung zu schützen. Aber wenn Eindringlinge woanders landeten und von der Landseite aus angriffen, brauchte die Burg zusätzliche Verteidigung.

Um dieser möglichen Bedrohung zu begegnen, umgab ein Wassergraben den Süden und Osten, der vom Meer gespeist wurde, und die pfeilköpfige Bastion bot flankierendes Feuer entlang des Wassergrabens.

In den darauf folgenden Jahrhunderten wurde Yarmouth Castle stark verändert. Die nördliche Hälfte des Hofes wurde mit Erde aufgefüllt, um eine Geschützbatterie zu errichten.

Dadurch wurde der ursprüngliche Innenhof verkleinert, der jetzt kaum mehr als eine schmale Gasse zwischen der Batterie und dem landseitigen Eingang zu sein scheint.

Auf dem verbleibenden Platz befinden sich Reihen von Wohngebäuden, die im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert hinzugefügt wurden.

Es gibt Lagerräume, Garnisonsunterkünfte und das Haus eines Meisterschützen. Die Küche für das Haus des Meisterschützen ist in die Pfeilspitzenbastion eingebaut!

Die Burg wurde um 1670 umgebaut, als im Südflügel ein neuer Eingang eingefügt wurde und das ursprüngliche Osttor außer Gebrauch kam.

Der Wassergraben wurde zugeschüttet und sein östlicher Teil in einen Garten für ein elegantes neues Haus verwandelt, das heutige George Hotel, das von Sir Robert Holmes, dem Gouverneur der Insel von 1668-1692, erbaut wurde.

Holmes war ein umstrittener Charakter, der das Gouverneursamt nach einer Marinekarriere erwarb, in der er mehr als einmal getadelt wurde, weil er niederländische Schiffe und Städte ohne Autorität angegriffen hatte.

Während seiner langen Amtszeit als Gouverneur der Isle of Wight wurde Holmes beschuldigt, Lohnforderungen für seine Männer gefälscht und die Ladung von Schiffswracks illegal beschlagnahmt zu haben.

Die Burg war bis 1885 bewohnt, wurde dann aber nicht mehr genutzt und wird heute von der Denkmalpflege der English Heritage verwaltet.

Besucher betreten eine schmale Gasse hinter dem modernen Fährterminal. Zwischen einem indischen Restaurant und einem Fish & Chips Lokal geht es durch die Eingangspassage aus dem 17. Jahrhundert und in die Überreste des ursprünglichen Innenhofs.

Zur Linken befindet sich ein kleines Magazin, in dem Fässer mit Schießpulver gelagert wurden. Dieser Bereich war ursprünglich als Unterkunft gedacht, wurde aber 1632 zu seiner heutigen Nutzung umgebaut.

Im Boden befinden sich Schleusenkanäle, die es dem Meerwasser ermöglichten, sich mit dem Wassergraben zu verbinden. Rechts vom Eingang befindet sich das Haus des Kanoniermeisters mit einem eigenen kleinen Salon und einer Halle.

Ein Durchgang führt von der Halle zum kleinen Küchenbereich, der in die landseitige Bastion eingebaut ist. Dies ist eine ziemlich skurrile Kammer mit einem Kamin und Kochgelegenheiten, wie man es auch bei einer “Küche” erwarten würden.

Nur gibt es hier zusätzlich noch Waffen, die sorgfältig ausgerichtet waren, um strategisch platzierte Salven abzufeuern, um den Landgraben zu verteidigen. Wie die Anwohner mit der Gefahr umgingen, dass Funken aus dem Küchenbrand Schießpulver entzünden konnten, ist nicht überliefert!

Zurück im Innenhof kann man eine Treppe zur Batterie hinaufsteigen, die etwa die Hälfte des Geländes einnimmt. Hier sind mehrere große Kanonen montiert, die alle in den Solent zeigen.

Die beste Stelle, um wirklich einen Eindruck von der Burganlage zu bekommen, befindet sich überhaupt nicht innerhalb der Burg, sondern am Pier von Yarmouth, der sich direkt neben der Burg weit in den Solent hinein erstreckt.

Wenn man auf den Pier hinausgehen, sich umdreht und zurück blickt, kann man sehr gut sehen, wie die Burg in den Kanal hineinragt und wie die Verteidigung angeordnet ist.

Für uns geht es jetzt wieder zurück nach Shanklin, denn wir müssen noch packen und unseren ganzen Kram irgendwie wieder in das Auto bekommen.

Good Night!

Angie, Micha und Mr. Bunnybear (Hasenbär)

Südengland 2024 - Tag 4

Ladies and Gentlemen!

Auf unser heutige Hauptattraktion wurden wir ebenfalls wieder durch einen Fernsehbeitrag aufmerksam. Es wurde dabei als das schönste Schloss Englands beschrieben: Leeds Castle.

Dabei liegt das Castle gar nicht in Leeds, sondern in Kent - gerade einmal eine gute 3/4 Stunde entfern von unserem Weingut. Die Burg liegt dicht an der Autobahn M20, die zum Eurotunnel führt.

Mit dem beeindruckenden Wassergraben und der Architektur im mittelalterlichen Stil kann man leicht erkennen, warum.

Am Ticket Shop, der ein ganzes Stück von dem Castle entfernt ist, wurden wir erst einmal £ 35 pro Person los - also rund 41 Euro - ein ganz schön happiger Eintrittspreis.

Die freundliche Dame an der Kasse sagte uns aber, dass die Tickets ein ganzes Jahr lang ihre Gültigkeit behalten und so dass man damit so oft man mag, Leeds Castle besuchen kann. OK, das relativiert den Ticketpreis etwas und wir beschließen auf unserer Rückreise hier noch einmal vorbei zu schauen.

Auf dem Geländes des Leeds Castles findet der Besucher alles, was man von einer vernünftigen alten englischen Burg erwartet: Pfauen, die mit ihrem Kreischen für eine besondere Atmosphäre sorgen, ein Irrgarten, Schwäne, die auf dem River Len ihre Bahnen ziehen, schön anzusehende Gärten und Vorführungen mit Falken.

Zur Burg kann man entweder zu Fuß, über gewundene Wege durch den Park, gehen oder mit einer kleinen Bimmelbahn fahren. Selbst an die fußkranken Besucher ist gedacht und man hat einen Mobility Transporter im Einsatz, der die Leute von A nach B chauffiert.

Nach dem ausgiebigen Studium des Planes, beschließen wir spontan, wegen des herrlichen Wetters, uns heute nur mit den Außenanlagen zu befassen. Das Castle selbst machen wir dann beim nächsten Besuch, da muss das Wetter auch nicht ganz so prächtig sein.

Alles, was hier geboten wird, würden wir an einem Tag sowie niemals schaffen. Und so schlendern wir gemächlich durch den Park bis zum Schloss.

Dann biegen wir ab zu den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden und besichtigen dort das Dog Collar Museum. Ein Hundehalsband-Museum, das sich sich mit dem Thema Hundehalsbänder beschäftigt.

Hund und Mensch haben eine lange Geschichte – ebenso wie Hundehalsbänder. Einer der ersten Beweise dafür, dass ein Mann ein Halsband benutzte, stammt aus der Zeit um 3500 v. Chr.

Seit viereinhalb Jahrtausenden verwenden wir Halsbänder, um unsere Hunde festzuhalten, zu schützen und zu identifizieren. Das Museum wurde 1977 gegründet, als Gertrude Hunt 62 historische Hundehalsbänder der Leeds Castle Foundation schenkte.

Die Sammlung ist auf über 130 Halsbänder aus fünf Jahrhunderten angewachsen und erzählt die Geschichte der sich entwickelnden Beziehung des Hundes zum Menschen.

Die ersten Hundehalsbänder der Kollektion sind Furcht erregende Stachelhalsbänder, die Hunde vor Wölfen und Bären schützen sollten, wenn sie auf der Jagd waren.

Im 15., 16. und 17. Jahrhundert waren die Wälder Europas voller Raubtiere, die gerne den Jagdhunden, die in ihr Revier eindrangen, die Kehle herausrissen.

Um ihre treuen Begleiter zu schützen, statteten Jäger die Hunde mit dicken Eisenhalsbändern aus, die mit eindrucksvollen Stacheln besetzt waren.

In der Renaissancezeit zeigen die Halsbänder, dass Hunde zu wertvollen Besitztümern geworden waren und immer noch häufig für die Jagd verwendet wurden.

Zu diesem Zeitpunkt war dies jedoch in erster Linie ein Sport der Reichen und Adligen. Ihre besten Jagdhunde trugen enorm zum Ansehen des Besitzers bei und trugen sehr dekorative und kunstvolle Kragen.

Halsbänder aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind nach wie vor dekorativ, unterscheiden sich jedoch zunehmend in der Größe, was die Mode widerspiegelt, kleinere Rassen als Schoßhunde und Begleiter zu verwenden.

Mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wurden die Halsbänder dekorativer und weniger funktional – barockes Leder, verziert mit Metallarbeiten und Samt, manchmal mit den Wappen königlicher Besitzer.

Mit neuen Technologien konnten wunderschöne Halsbänder aus Silber, Gold und Messing gefertigt und geprägt oder graviert oder Lederhalsbänder mit Glöckchen verziert werden.

Für die Auskleidung von Hundehalsbändern werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Leder, Samt und Wollfilz. Auf Halsbändern sind oft Aufschriften angebracht, die Besitzern helfen sollen, vermisste Hunde wiederzufinden.

Bei den meisten dieser Inschriften handelt es sich um eine einfache Aufzeichnung des Namens des Besitzers, aber einige sind ausführlicher geschrieben. Auch deutsche und österreichische Lederhalsbänder werden ausgestellt, die reich verziert sind.

Das Museum ist täglich geöffnet und der Eintritt ist im Ticket für Leeds Castle enthalten.

Anschließend geht es durch den ehemaligen Küchengarten hindurch und hinten wieder hinaus.

Dort befinden sich das Labyrinth und die Grotte. Jedes vernünftige Castle muss zwingend über ein Labyrinth verfügend. Irrgärten sind speziell in England sehr beliebt und so manches stattliche Heim bietet so eine Anlage für seine Besucher an, die sich dann mehr oder weniger anstrengen müssen, den Weg wieder hinauszufinden.

Die Geschichte der Irrgärten und Labyrinthe erstreckt sich über viele tausend Jahre. Die ersten urkundlichen Zeugnisse eines Labyrinths sind in die Wände prähistorischer Höhlen auf Sardinien eingraviert.

Ein im 19. Jahrhundert v. Chr. erbautes Labyrinth bestand aus zwölf Labyrinth Innenhöfen! Irrgärten und Labyrinthe werden aufgrund ihrer fast mystischen Eigenschaften mit Ritualen, Legenden und Märchen in Verbindung gebracht.

Die Labyrinth-Designs wurden auch als eine Form der Verteidigung gegen Invasionen oder böse Geister verwendet. Früher war es üblich, labyrinthartige Formen an die Türschwellen anzubringen, um Hexen fernzuhalten!

Das bekannteste Labyrinth der Geschichte ist natürlich das vom Minotaurus. In der griechischen Mythologie war der Minotaurus ein Wesen mit einem Stierkopf auf dem Kopf Körper eines Mannes. Er wurde vom kretischen König Minos in der Mitte des Labyrinths gefangen gehalten.

Das heutige Heckenlabyrinth ist eine neuere Entwicklung, die während der Tudor-Zeit als niedrige Labyrinthe aus Sträuchern oder Kräutern begann.

Das Labyrinth im Leeds Castle wurde erst 1987 aus 2.400 Eiben angelegt. Verantwortlich dafür ist Gilbert Randoll Coate (1909-2005).

Coate liebte es, diese „Mazes“ zu entwerfen und seine Spezialität war es, Irrgärten in symbolischer Form anzulegen. Insgesamt über 50 Irrgärten soll er gestaltet haben.

Es ist in einem Quadrat angeordnet, und dennoch ist das Muster vom Hügel oder aus der Luft gesehen kreisförmig. Dies ist einzigartig und erhöht die Schwierigkeit, es zu lösen. Zig mal endeten wir in einem Dead End, bis wie endlich wieder heraus fanden.

Die in der Mitte liegende Grotte und der durch sie führende Tunnelausgang sind der Preis für die Lösung des Leeds Castle-Labyrinths und gelten als eine einzigartige Kombination.

Die meisten Grotten haben ein klassisches Thema. Diese hier hat Ovids Metamorphosen zum Gegenstand. Eine ganze Wand nimmt das Gesicht von Typhoeus ein, der in der griechischen Mythologie ein Riese mit 100 Köpfen, furchteinflößenden Augen und einem furchteinflößenden Wesen war.

Wenn man nach oben schaut, sieht man direkt unter dem Oberlicht rechteckige Paneele, die zwei der Symbole von Leeds Castle zum Vorschein bringen – Schwarze und weiße Schwäne.

Für die Darstellung wurden viele natürliche Materialien verwendet, darunter Steine, Muscheln, Lava, Achate, Holz und Knochen. Am Ende befindet sich die Höhle des Einsiedlers, die ursprünglich leer war, da sie sich auf Ovid bezieht, der sein Leben im Exil beendete.

Die Höhle ist nun vom Grünen Mann bewohnt, eine Ergänzung aus den späten neunziger Jahren.

Hinter dem Maze (Labyrinth) befindet sich das Greifvogelzentrum. Das Greifvogelzentrum von Leeds Castle beherbergt Vögel verschiedener Arten, von der kleinen Prärieeule bis zu einem Russischen Steppenadler.

Natürlich würdigen wir den Pale Chanting Goshawk entsprechend, denn schließlich kennen wir den Singhabicht aus dem südlichen Afrika.

Hier wird er ausschließlich nach Südafrika verortet, das ist allerdings nur semi-korrekt. Tatsächlich kommt er auch in Namibia, Botswana und den angrenzenden Ländern vor.

Dafür scheint dieses Exemplar hier sehr Tennis begeistert zu sein, denn er hält einen Tennisball mit einem Fuß immer ganz fest und gibt den auch nicht her.

Jeden Tag (je nach Wetterlage) sind die Vögel auf dem Übungsgelände und in ihren Volieren öffentlich zu sehen. Für jeden Vogel gibt es ein Informationsschild mit Namen, Art, Alter, Herkunft und sein Lieblingsfutter.

Die Flugshow der Greifvögel findet in den Sommermonaten täglich um 14 Uhr statt. Gefolgt von einem Meet & Greet jeweils um 15.30 Uhr. So auch heute. Dafür treffen sich alle Interessierten in einer Arena ähnlichen Anlage. Alles macht auf uns einen sehr gepflegten Eindruck.

In dem gleichen Bereich befindet sich der Knight’s Stronghold Playground. Ein Spielplatz mit dem Thema "Mittelalter". Vom Burgturm und der Zugbrücke bis hin zu Tunneln und Klettergerüsten ist für jedes Kind etwas dabei.

Der Abenteuerspielplatz verfügt über Sitzbereiche für Familien und natürlich auch über einen Shop, in dem die Eltern gerne ihr Geld für Mittelalter-Spielzeug loswerden können.

Sehr angenehm fallen uns überall die Picknick Plätze auf, die jeder Besucher mit selbst mitgebrachten Speisen & Getränken nutzen kann. Niemand ist hier auf die hauseigene Gastronomie angewiesen.

Denn selbstverständlich sind die Preise knackig. Wir gönnten uns ein Eis: 2 Kugeln im Hörnchen macht 4,50 Pfund! Also, insgesamt 9 Pfund für die beiden Eis.

Mit dem Eis in der Hand ging es dann auch zurück zum Auto, denn wie mussten noch eine ganze Strecke fahren .Anschließend machen wir uns noch auf den Weg nach Portsmouth, das wir nach rund 4 Stunden Fahrt um 19.30 Uhr erreichten, dem Berufsverkehr sei dank.

Wir werden im altehrwürdigen The Ship Leopard Boutique Hotel übernachten. Das Hotel liegt fußläufig zum Historic Dockyard.

Good Night!

Angie, Micha und Mr. Bunnybear (der Hasenbär)

Südengland 2024 - Tag 3

Ladies and Gentlemen!

Wieder erwachen wir bei strahlendem Sonnenschein, da ist die Anreise bei schmuddeligem Usselwetter vom Kontinent hier her, schon fast vergessen.

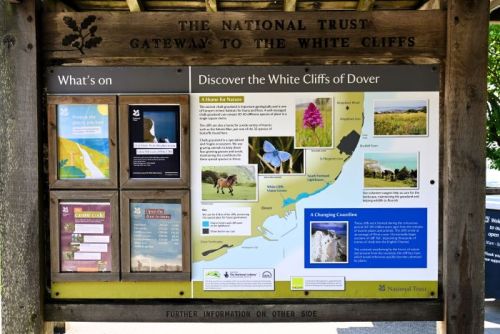

Schnell sind wir uns über das heutige Programm einig: Die weißen Klippen von Dover sollen es heute sein. Denn als wir im letzten Jahr hier waren, war der Himmel zwar strahlend Blau, doch es pfiff ein lausig kalter Ostwind. Deswegen verzichteten wir damals und besichtigten lieber, windgeschützt, ein Castle.

Ungefähr 30 Minuten benötigen wir bis zum Parkplatz des National Trust mit dem Besucherzentrum. Natürlich waren wir nicht die einzigen Besucher, die diese fabelhafte Idee hatten, aber am Morgen ging es noch.

Durch unsere, bereits von zu Hause abgeschlossene, Mitgliedschaft im National Trust blieben uns auch die knackigen Gebühren fürs Parken, in Höhe von 8,50 Pfund, erspart. Praktisch!

Die schon fast ikonischen weißen Kreidefelsen bei Dover blicken majestätisch auf den Ärmelkanal und bieten einen fantastischen Ausblick über das Meer - bei guter Sicht sogar bis hin zur französischen Küste.

Im Prinzip verlaufen die Klippen östlich und westlich der Stadt. Die Front ist bis zu 106 Meter hoch und besteht größenteils aus Kalk und ist mit schwarzem Feuerstein durchsetzt.

Die Felsen bestehen aus Coccolithen, die bis auf 136 Millionen Jahre zurückreichen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die gesamte Region noch zwischen dem westlichen Großbritannien befunden und dem östlichen Polen.

Schwämme, Korallen und Skelette sowie Überreste sind auf den Boden gesunken und haben sich hier Schicht für Schicht abgelagert. Kaum vorstellbar, was sich in 70 Millionen Jahre angesammelt hat. So bedecken ungeheure Massen Kalk die Gebiete zwischen Großbritannien und der Ostsee.

Die Kalkschichten ragten weit über die Meeresoberfläche hinaus. An einigen Stellen waren diese von Gletschern überzogen. Das steigende Meer zeigte nach den Eiszeiten seine Wirkung.

Kalk weißt an sich eine hohe Weichheit auf, sodass diese Massen erodierten, um den Ärmelkanal herum. Auch direkt an der Front erfolgt weiteres Erodieren. Es gehen Jahr für Jahr einige Zentimeter Kalk verloren, zuletzt ist 2001 eine große Anzahl an Gesteinsbrocken abgefallen.

Die beste Art, die Klippen zu erkunden, ist ein Spaziergang entlang des Küstenpfades zum South Foreland Lighthouse. Von dort aus hat man einen großartigen Blick auf die Klippen selbst sowie auf die Kreidewiese, welche viele ungewöhnliche Pflanzen und Insekten, wie den kreideblauen Schmetterling und die pyramidenförmige Orchidee, beheimatet.

In den Felsen nisten unzählige Vögel, wie Eissturmvögel, aber auch die Dreizehenmöwe.

Es gibt eine Stelle an den Klippen, an dem England Kontinentaleuropa am nächsten ist – dieser Punkt heißt Shakespeare Cliff – der Abstand kommt auf gerade einmal 33 km.

Nicht immer waren die White Cliffs of Dover dabei anheimelnder Heimathafen. So manchem, der England erobern wollte, erschienen sie eher als uneinnehmbare Trutzburgen, war es doch nur an wenigen Stellen möglich, an Land zu gehen.

Deswegen sind die "White Cliffs" geschichtlich besonders relevant. Gegen 800 vor Christus wurden erstmals auf den Kreidefelsen von Dover Erdwälle und Gräben angelegt. Sie sollten vor Invasoren schützen, die über den Ärmelkanal setzten.

Nach der Zeitwende, zu Beginn des 2. Jahrhunderts, bauten Englands römische Besatzer auf dem Gelände einen Leuchtturm. Er existiert noch heute. Im siebten Jahrhundert n. Chr. wurde im Bereich des Kastells eine Domkirche für 22 Mönche eingerichtet.

Für eine erste widerstandsfähige Befestigung sorgte im Jahr 1066 Wilhelm dem Eroberer, Herzog der Normandie und seit Dezember 1066 König von England. Und in beinahe jedem der nachfolgenden Jahrhunderte wurden weitere Ausbauten hinzugefügt.

Selbst im Zweiten Weltkrieg spielte Dover noch eine wichtige Rolle als militärisches Hauptquartier und Standort eines unterirdischen Hospitals. Die Truppenverlagerung von mehr als 338.000 Soldaten nach England wurde von Dover aus gesteuert. Bei der ging es um die militärische Evakuierung britischer und französischer Truppen aus Dünkirchen.

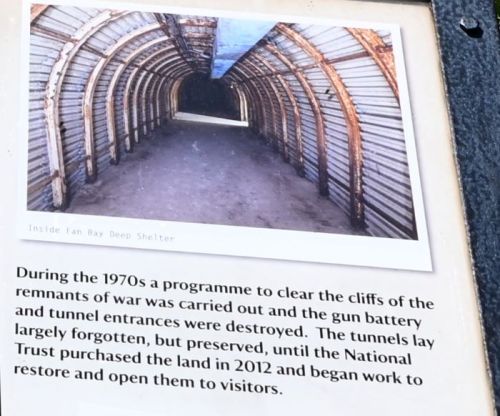

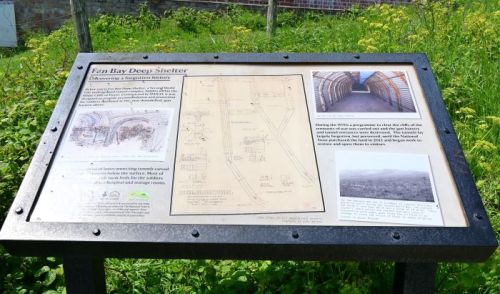

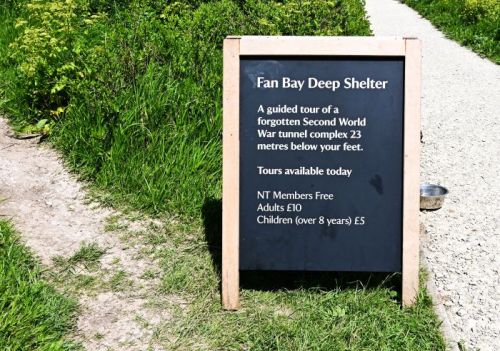

Zeugnis hiervon gibt der Fan Bay Deep Shelter, ein in den Felsen verborgener Tunnelkomplex aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Shelter wurde als Unterkunft für die Artilleriebatterie der Fan Bay Battery in 23 Metern Tiefe in den White Cliffs in der Nähe des Hafens von Dover gebaut.

Die Tunnel und die Geschützbatterie wurden zwischen dem 20. November 1940 und dem 28. Februar 1941 von den Royal Engineers gebaut. Die gemeinnützige Organisation "National Trust" kaufte das Land 2012 auf und entdeckte den Tunnel wieder.

Die Tunnel sind mit gewellten Stahlbögen ausgekleidet und der Komplex umfasste ursprünglich fünf große Tunnel mit Stauraum für Etagenbetten, Gewehre, ein Krankenhaus und einen sicheren Lagerraum, einen Generator, Toiletten und Waschräume. Die Geschützbatterie sollte feindliche Schiffe angreifen, die durch den Ärmelkanal fuhren.

Die Tunnel wurden in den 1950er Jahren aufgegeben und in den 1970er Jahren mit Schutt aufgefüllt. Die über 18 Monate dauernden Restaurierungsarbeiten umfassten die Beseitigung von u.a. 100 Tonnen Schutt.

Bei der Freilegung des Tunnels fanden die freiwilligen Helfer Zigarettenschachteln, Telegramme, improvisierte Kleiderhaken - und ein in die Kalkwand geschnitztes Gesicht.

Die Tunnel wurden am 20. Juli 2015 für die Öffentlichkeit geöffnet.

Heute können Besucher den Schutzraum so erleben, wie es die Soldaten vor über 80 Jahren taten. Man bleibt etwa 45 Minuten in den Tunneln und wird am Eingang mit einen Schutzhelm mit Stirnlampe, der für die Beleuchtung während der Tour sorgt, ausgestattet.

Nachdem ein schwerwiegendes Kondensationsproblem die Soldaten dazu zwang, die Unterkunftstunnel zu verlassen, wurde ein elektrisches Belüftungssystem installiert.

Der im Winter 1941/2 gebaute Maschinenraum beherbergte eine Heizung und einen elektrisch angetriebenen Ventilator, der von einem nahegelegenen Maschinenhaus angetrieben wurde, um trockene Luft in die Tunnel zu blasen.

Heute wird dieser Raum zur Begrüßung der Besucher genutzt und Besucher können den original Ventilator, sowie Fotos und Pläne aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Wiederentdeckungsprojekt sehen.

Nach der Sicherheitseinweisung steigt die Gruppe die 125 Stufen hinunter, über 3 Absätze, in die ursprüngliche Beton- und Stahlkonstruktion.

Ein sachkundiger Guide zeigt Kriegsdarstellungen in den Tunneln sowie Artefakte und Graffiti, die von den Soldaten hinterlassen wurden.

Auf halber Strecke der Tour kommt die Gruppe ans Tageslicht, um die beiden Schallspiegel (Sound Mirror) zu sehen – Relikte aus dem 1. Weltkrieg.

Diese Schallspiegel auf Abbots Klippe wurde 1928 gebaut, um frühzeitig vor feindlichen Flugzeugen zu warnen, die sich Großbritannien nähern. Die Spiegel waren überraschend wirkungsvoll und eine Reihe wurden entlang dieses Küstenabschnitts gebaut.

Das System wurde jedoch 1938 zugunsten von RADAR aufgegeben. Von diesem Ort aus bekommt man sowohl akustisch als auch optisch ein großartiges Gefühl für die Umgebung.

Die nächsten Toiletten und Verpflegungsmöglichkeiten befinden sich am South Foreland Lighthouse, etwas mehr als 1 km entfernt.

Unterwegs treffen wir immer wieder auf Kuhfladen, die überall verteilt herum liegen. Die stammen von freilaufenden Rinder. Die 20 Dexter-Rinder sind Mitarbeit des National Trust.

Sie helfen das Land zu pflegen, ohne dass Maschinen oder Chemikalien erforderlich sind. Die Tiere leisten hervorragende Arbeit bei der Kontrolle der Vegetation.

Natürlich ist heute, bei diesem Traumwetter, auf dem Klippenweg jede Menge los. Aber die Leute verhalten sich alle rücksichtsvoll und extrem hilfsbereit.

Alsbald machen wir uns auf den Rückweg. Wir müssen zurück in unsere Unterkunft und packen, denn morgen geht es weiter zu unseren nächsten Station.

Good Night!

Angie, Micha und Mister Bunnybear (Hasenbär)