1575 posts

Perched On The Rim Of The Etendeka Plateau, The Grootberg Lodge Stands Sentinel Over The Klip River Valley.12

Perched on the rim of the Etendeka Plateau, the Grootberg Lodge stands sentinel over the Klip River Valley.12 000 hectares have been set aside by the #Khoadi//Hoas community for conservation and tourism and it is through this pristine wilderness that you meander either on foot or by car to encounter the inhabitants of this remote biosphere. Grootberg Lodge is a landmark in Namibia for the tourism industry as it is the first middle-market establishment in the country that is 100% owned by the conservancy. For travellers making the journey between Etosha and Swakopmund, this lodge provides the ideal midway stopover, whilst allowing guests to experience the true wilderness that is Damaraland.

----------------

Die Grootberg Lodge thront am Rande des Etendeka-Plateaus und wacht über das Klip River Valley. 12.000 Hektar wurden von der #Khoadi//Hoas-Gemeinschaft für Naturschutz und Tourismus umgewandelt. Besucher schlängeln sich durch diese nahezu unberührte Wildnis zu Fuß oder mit dem Auto, um den Bewohnern dieser abgelegenen Biosphäre zu begegnen. Die Grootberg Lodge ist ein Meilenstein in Namibia für die Tourismusbranche, da sie die erste mittelständische Einrichtung des Landes ist, die sich zu 100 % im Besitz der Conservancy befindet. Für Reisende, die die Reise zwischen Etosha und Swakopmund unternehmen, bietet diese Lodge den idealen Zwischenstopp auf halbem Weg und ermöglicht es den Gästen, die wahre Wildnis des Damaralandes zu erleben.

-

squinty-cat liked this · 3 years ago

squinty-cat liked this · 3 years ago -

margus1-blog liked this · 3 years ago

margus1-blog liked this · 3 years ago -

cherishloveadore liked this · 3 years ago

cherishloveadore liked this · 3 years ago -

logi1974 liked this · 3 years ago

logi1974 liked this · 3 years ago

More Posts from Logi1974

50 National Parks @ One Trip Planner

50 National Parks @ One Trip Planner

Plan and Book your Trip on our Online Trip Planner, more than 1500 places to Stay, Camp, Do, Eat, Shop, & also including 50 National Parks with the click of a button ! National Parks on WhereToStay

View On WordPress

Laird Hasenbär in Schottland - Tag 20 Teil 2

Lairds and Ladies!

Auf unserem Weg zur Kingsbarns Distillery stolpern wir quasi, nur wenig außerhalb St. Andrews, über ein Hinweisschild, das zu einem gewissen Birchwood Tearoom weist.

Da fahren wir doch gleich einmal hin und schauen nach, ob das etwas für uns sein könnte.

Und wie das was für uns ist: zau-ber-haft! A-ma-zing! Ein absoluter Geheimtipp, den wir gerne weiter geben.

Der Tearoom ist ein Charityprojekt, dass von ehrenamtlichen Mitarbeitern für den “Guten Zweck” betrieben wird.

Die köstlichen Dinge, die es dort gibt, sind alle selbst gemacht - gebacken und gekocht. Sensationell lecker! Zum niederknien.

Dazu gibt es auch noch eine handvoll Zimmer auf B&B Basis.

Und wer noch ein originelles, handgemachtes und außergewöhnliches Mitbringsel oder Souvenir für die Lieben daheim benötigt, der wird hier auch fündig.

Von der Marmelade, über Schmuck, selbst Genähtes, Gesticktes, gemalte Bilder, getöpferte Tassen und Kannen .... usw. usw. Toll!

Wie wir erfahren, werden jedes Jahr neue Projekt ausgewählt und mit dem Erlös unterstützt. In diesem Jahr sind es Kinderprojekte, unter anderem, in Malawi und dem Südsudan.

Wir kommen ins Gespräch und erzählen von unseren Reisen nach Afrika und den Projekten, die wir dort unterstützen. Unser “Trinkgeld” fällt natürlich entsprechend großzügig aus und man will es erst gar nicht annehmen, aber wir bestehend darauf ...

Wir lachen und erzählen und können uns von diesen liebenswerten Leuten schwer losreißen, müssen aber dann doch los, da wir um 16 Uhr einen Termin zur Whisky-Tour in Kingsbarns haben.

Um es gleich vorweg zu nehmen: das hätten wir uns auch schenken können ...

Kingsbarns ist ein außergewöhnlich gut erhaltenes Dorf in der Nähe der Ostküste, etwa sechs Meilen südlich von St. Andrews. Der Name stammt von den Scheunen (Barns), in denen Getreide gelagert wurde, bevor es zum königlichen Schloss in Crail und zum Palast in Falkland transportiert wurde.

Auf einem Teil des Anwesens von Cambo House im Süden des Dorfes wurde bereits 1793 Golf gespielt, und 1815 wurde dort die Kingsbarns Golfing Society gegründet.

Eine noch jüngere Ergänzung zu den Besucherattraktionen der Gegend ist die Kingsbarns Distillery, die Ende 2014 eröffnet wurde. Die Distillery liegt etwa eine Meile südlich des Dorfes Kingsbarns.

Ein schönes altes Gehöft, Teil des historischen Cambo Estate, wurde in ein Besucherzentrum umgewandelt. Besucher haben die Wahl zwischen verschiedenen Touren unterschiedlicher Länge. Natürlich gibt es auch ein nettes Destillerie-Café mit Sitzgelegenheiten im Freien und den obligatorischen Shop.

Die Farm wurde ursprünglich um 1800 gebaut, allerdings war sie halb verfallen. Die Kosten für die Restaurierung eines so alten Gebäudes und die Anpassung an einen völlig anderen Zweck unter Beibehaltung seines ursprünglichen Charmes und Charakters lassen sich nur erahnen, ebenso wie die Kosten für den Bau eines neuen Gebäudes für die eigentliche Brennerei.

Im Angebot sind verschiedene Touren, die vorab gebucht werden sollten, da hier ebenfalls nur eine kleine Personengruppe zugelassen ist. Wir hatten uns für die letzte Tour, die 1 Stunde dauern sollte, entschieden.

Alle angebotenen Touren beginnen an der Rezeption, die einmal die alte Dreschscheune war. Dort wurden Ochsen im Kreis über das Getreide getrieben, um die Körner aus dem Hülsen zu treten.

Zu unserem Erstaunen tauchte plötzlich eine Gruppe Golfer auf, die teilweise bereits angeheitert waren und noch die eine oder andere Bierflasche in der Hand hielten, und sich der gerade startenden Tour anschloss.

Da hatten wir eigentlich den Kaffee Whisky schon auf. Micha meinte: “Komm, lass uns abhauen! Das bringt nix und ist nur Zeitverschwendung!”

Aber, bezahlt ist bezahlt und das wird jetzt durchgezogen. Am Ende zähle ich 20 Personen, bei der “limitierten” Führung.

Mit der Einführung über den historischen Hintergrund von Kingsbarns und einem Info-Film, der leider wenig informativ ist, beginnt die Führung.

Wer von der Gründung einer Destillerie träumt, muss eine Finanzierung finden, die der sehr langfristigen Ausrichtung des eingegangenen Engagements Rechnung trägt. In diesem Fall war das die Familie Wemyss, die hier finanziell einsprang.

Als alteingesessene schottische Familie besitzen sie die Wemyss Estates im Süden von Fife. Die Familie ist schon seit 1824 in der Whiskyindustrie tätig. Die Familie hat sich einen Namen als unabhängiger Abfüller von Single Cask und Blended Malt Whiskys gemacht.

Wir erfahren, dass der hier ebenfalls produzierte Gin “Darnley” nach Lord Darnley, dem zweiten Ehemann der schottischen Königin Maria Stuart, benannt wurde. Außerdem war Prinz William auch schon hier. Aha!

Wir sehen einen alten Pflugschar und bekommen hier die Rolle die Gerste im Prozess der Whisky-Herstellung spielt, erklärt.

Ein Schlüsselelement bei der Herstellung von Whisky ist die gemälzte Gerste. Die Wemyss Estates bauen auch die Gerste an, die von vielen Destillerie verwendet wird. Die meisten Destillerien kaufen inzwischen bereits gemälzte Gerste ein, und Kingsbarns gehört dazu. Bei Kingsbarns wird die in Fife angebaute Sorte Chronicle verwendet. Das hier verwendete Malz ist ungetorft, das heißt, beim Mälzen wurde kein Torfrauch verwendet.

Eines der wichtigsten Elemente in jedem schottischen Whisky ist das im Prozess verwendete Wasser. Hier stammt es aus einem Grundwasservorkommen, das 100 m unterhalb der Destillerie selbst liegt.

Anschließend geht es weiter zum Doocot (dem alten, restaurierten Taubenschlag). Dort sitzen zwei ausgestopfte Tauben in Nestimmitationen und über Lautsprecher wird Gegurre eingespielt.

Der alte Taubenschlag beherbergt das erste Spirituosenfass, das im März 2015 von der Destillerie hergestellt wurde. Wir gucken uns jetzt schon leicht irritiert an ...

Dann geht es für die Gruppe in eine Präsentation, in der die Aromen von Whisky erkundet werden können. Diese Aromen stecken in verkorkten Kuhhörnern. Jeder darf an zwei Hörnern schnuppern. Wir schnuppern nicht, uns ist es schnuppe, da wir das jetzt schon alles nur albern finden.

Jetzt geht es in die eigentliche Brennerei, wo die Destillation stattfindet - oder stattfinden sollte ...

... denn, wir sehen hier nur die leeren Edelstahltanks. Die Washtanks in dem eigentlich die Hefe arbeiten sollte, sind ebenfalls leer. Es riecht auch gar nicht nach irgendeinger Art von Alkohol, noch ist es hier heiß. Hitze ist in der Produktion von Whisky ein wesentliches Element.

Aus den beiden Brennblasen fließt auch nix - alles leer. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass hier nur alles eine riesen Show ist und die tatsächliche Produktion ganz woanders statt findet.

Nach der - sehr lückenhaften - Erläuterung der Destillationsmethoden in der Brennerei begeben sich die Besucher in einen der Verkostungsräume, die im ersten Stock liegen. Es gibt zwei Whisky Proben und dazu eine Probe der klaren und farblosen Spirituose bevor diese in die Eichenfässer abgefüllt wird.

Die meisten Fässer wurden zuvor in den USA zur Lagerung von Bourbon verwendet, obwohl einige Fässer, die zuvor zur Lagerung von Sherry und Port verwendet wurden, auch eingesetzt werden.

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Spirituosen mindestens drei Jahre und einen Tag in Eichenfässern gelagert werden müssen, bevor sie als schottischer Whisky bezeichnet werden können. Irischer Whiskey (man beachte das zusätzliche “e”) lagert dagegen “nur” 3 Jahre - ohne den zusätzlichen Tag.

Gelagert wird hier aber auch nichts - und auch von dem Prozess der Abfüllung ist weit und breit nichts zu sehen.

Anschließend geht es, wie üblich, in den Verkaufsraum. Wir sind die Letzten der Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt noch übrig ist. Ein Teil der Tourgruppe hat sich noch während der Verkostung bereits verabsentiert.

Die angeheiterten Golfer waren eh nur an der Verkostung des Alkohols interessiert und verschwanden wieder in Richtung Golfplatz.

Wir sind uns einig: das war die schlechteste Tour, die wir jemals hatten. Rausgeschmissenes Geld und Zeitverschwendung. Was für uns als Eindruck bleibt, ist, dass man hier einfach auf den Whisky & Gin Zug aufgesprungen ist.

Besonders erwähnenswert: sowohl das Besucherzentrum als auch die Destillerie selbst sind für Rollstuhlfahrer geeignet sind.

Für uns geht es im Anschluss zurück in die Orchar Suite. Wir müssen noch packen, denn morgen geht es wieder zurück zum Flughafen.

Oidhche mhath!

Angie, Micha und Laird Hasenbär

Laird Hasenbär in Schottland - Tag 20 Teil 1

Lairds and Ladies!

Heute fahren wir von Broughty Ferry (Dundee) aus nach St. Andrews. Wir frühstücken gemütlich, packen unseren Kram ins Auto und dann geht es über den River Tay in die mittelalterliche Stadt.

Auf dem Gebiet von St. Andrews existiert bereits seit dem Mittelalter eine Siedlung namens Kilrimont. Eine religiöse Gemeinschaft befand sich wahrscheinlich erstmals um 732 an dieser Stelle, als Bischof Acca von Hexam Reliquien des heiligen Andreas in das damals als Kilrimont oder Cennrígmonaid bekannte Gebiet brachte.

Es gibt eine alternative und viel phantasievollere Geschichte, nämlich dass der Heilige Regulus im Jahr 347 eine Reihe von Gebeinen des Apostels Andreas (St. Andrews) mit dem Boot hierher brachte, nachdem er von Patras (Griechenland) aus segelte und schließlich einen Schiffbruch in der Nähe des heutigen Hafen überlebt haben soll.

Es waren Reliquien von Fingern und einem Arm, die einst zu dem Heiligen Andreas gehörten – St. Andrews eben, dem Nationalheiligen Schottlands, dessen Kreuz auch heute die Flagge des Landes ziert.

Kleine Quizfrage: warum heißt das Andreaskreuz Andreaskreuz? Richtig, weil der Andreas an einem quer stehenden Kreuz gekreuzigt wurde und nicht wie der gute, alte Jesus, an einem aufrecht stehenden.

Noch ein bisschen mehr Bildung: die schottische Flagge, mit dem Andreaskreuz, findet sich in der heutigen britischen Flagge - dem Union Jack - wieder.

Über die nächsten Jahrhunderte verwandelten diese Knochen eine kleine Kirche in eine der größten Kathedralen Schottlands – die St Andrews Cathedral.

Um 1123 bauten die keltischen Mönche (Culdees) hier die St Rule's Church. Dazu gehörte der Chor, dessen dachlose Reste heute östlich des Turms zu sehen sind, sowie der Turm selbst: dessen beachtliche Höhe als Leuchtfeuer für Pilger dienen sollte, die hier zum Heiligtum des Hl. Andreas kamen.

Die Culdees hatten jedoch nicht lange Zeit, sich an ihrer neuen Kirche zu erfreuen. Im Jahr 1144 wurde die St. Rule's Church dem Augustinerorden zugesprochen, in einem Schritt, der eine breitere Verschiebung weg von der keltischen Kirche und hin zur römischen Kirche in Schottland widerspiegelte.

Die Culdees fanden schließlich eine dauerhafte Heimat in der östlichsten der drei Kirchen, auf dem Felsvorsprung: The church of St Mary on the Rock.

Die Augustiner-Chorherren erweiterten die St. Rule's Church, indem sie einen größeren Chor im Osten des Turms und ein Kirchenschiff im Westen sowie wahrscheinlich Wohn- und andere Gebäude an der Südseite hinzufügten. Bis 1150 hatte St Andrews die führende Rolle in der schottischen Kirche übernommen

1160 war jedoch ersichtlich, dass die St. Rule's Church zu klein war, um den Ambitionen der Bischöfe gerecht zu werden. In Europa brach Ende des ersten Jahrtausends nach Christus die große Zeit des Kathedralen-Baus an. Ob Notre Dame in Paris oder der Dom zu Köln, überall eiferten die Städte nach großen Gotteshäusern. Und auch Schottland wollte seine Grandesse zeigen

So begannen ab dem Jahr 1160 in St Andrews die Bauarbeiten an der größten Kathedrale, die jemals in Schottland gebaut wurde. Die Fertigstellung der Arbeiten dauerte fast 150 Jahre. Sie wurde schließlich am 5. Juli 1318, in Anwesenheit des schottischen Unabhängigkeitshelden König Robert the Bruce, geweiht.

1413 wurde St Andrews der Sitz der St. Andrews University, der ersten Universität Schottlands.

Ebenfalls im 14. Jahrhundert begannen, genau an diesem Ort, die Menschen erstmals damit kleine Bälle in Löcher im Boden zu schlagen. Das heutige St. Andrews ist weltweit als Heimat des Golfsports bekannt.

Wie es ursprünglich gespielt wurde, hatte es seinen Ursprung in einem kontinentalen Spiel, das ein bisschen wie Krocket ist. Es war hier 1457 eindeutig gut etabliert, denn in diesem Jahr verbot König James II Golf, weil es zu viel Zeit von dem viel nützlicheren Zeitvertreib des Bogenschießens ablenkte. Das Verbot scheint jedoch weitgehend ignoriert worden zu sein.

Das Schlüsseldatum für die weltweite Verbreitung des Golfsports war die Gründung der Society of St Andrews Golfers in St. Andrews im Jahr 1754. Daraus wurde 1834 der Royal and Ancient Golf Club oder einfach „The R&A“.

Es gibt sechs Golfplätze, die sich das Vorgebirge teilen, das unmittelbar nordwestlich von St. Andrews in die Mündung des Flusses Eden hineinragt. Der berühmteste und begehrteste ist der „Old Course“; aber auch die anderen sind sehr beliebt. Das prächtige Old Course Hotel überblickt den Old Course und ist in gewisser Weise ein Teil davon.

St. Andrews ist ein Pilgerort für Golfer aus aller Welt, was sich in den Golf- und Souvenirläden der Stadt sowie in der Qualität und dem Angebot an Unterkünften widerspiegelt. St. Andrews ist auch die Heimat des ausgezeichneten British Golfing Museum.

Aktuell wirft ein riesen Ereignis seine Schatten vorraus: die 150sten Open finden im Juli statt. Alles, aber auch wirklich Alles, was Rang und Namen hat - oder sich dafür hält - wird dazu erwartet.

Momentan dreht sich in der Stadt alles nur noch um Golf. Auf den Golfplätzen wird aktuell eine komplette Zeltstadt mit Tribünen errichtet um täglich 85.000 Zuschauer unterbringen zu können.

Zum Vergleich: der Ort selber hat keine 20.000 Einwohner - da kann man sich ungefähr eine Vorstellung davon machen, was da los sein wird.

Schon weit außerhalb werden Parkflächen auf dem platten Land errichtet, von denen die Besucher dann per Shuttle oder Chauffeur-Service zum Ort des Geschehens gebracht werden.

Wie uns Einwohner, die dieses Spektakel durchaus kritsch sehen, erzählten, würden sich die Golfbesucher selten in die Stadt verirren. Die bleiben in der Zeltstadt unter sich, nippen an ihrem Champagner und knabbern das Fingerfood, bevor sie dann wieder verschwinden.

Die Buchungslage der Unterkünfte ist für diesen Zeitraum äußerst angespannt. Für dieses Großereignis sind sämtliche Zimmer in der Umgebung bereits seit mehr als einem Jahr ausgebucht.

Die Wetterlage soll, wie am äußerst präzise arbeitenden Wetterstein abzulesen ist, entsprechend gut oder schlecht werden:

Trotz dieser Berühmtheit dreht sich die Stadt St. Andrews genauso sehr um ihre Universität wie um ihre Golfplätze. Während letztere im Nordwesten der Stadt liegen, bildet die St. Andrews University einen großen und integralen Bestandteil davon. Wenn man an das mittelalterliche St. Andrews denkt, das um die Universitätskollegs herum gebaut wurde, bekommen man eine Vorstellung davon, wie sie in das Gefüge der Stadt verwoben sind.

Ein wesentlicher Bestandteil jeder Tour durch St. Andrews ist ein Besuch der Ruine der einst mächtigen Burg. Diese Stätte wurde um 1100 befestigt und ab etwa 1200 zur Hauptresidenz der Bischöfe und Erzbischöfe von St. Andrews.

Als solches wurde die Burg zum Hauptverwaltungszentrum der schottischen Kirche und Schauplatz einiger der wichtigsten Ereignisse in der schottischen Geschichte.

Wenig von dieser frühen Burg kann durch die noch vorhandenen Ruinen nachverfolgt werden. Fast nichts ist von der Struktur übrig geblieben, die während der Unabhängigkeitskriege schwer gelitten haben und schließlich 1337 von den Schotten unhaltbar gemacht wurden, um zu vermeiden, dass sie erneut von den Engländern erobert wurde.

Das um 1400 fertiggestellte „neue“ Castle war das Werk von Bishop Trail. Mit steilen Klippen, die es im Norden und Osten schützen, und dicken Kurtinen und Felsengräben auf der Landseite, wurde es so gebaut, dass es leicht verteidigt werden konnte.

Die Struktur des Schlosses umfasste fünf quadratische Türme, die dem Bischof, seinem großen Haushalt und seinen Gästen als Wohnsitz dienten. Weitere Unterkünfte wurden in den Außenhöfen südlich und westlich der Hauptburg errichtet.

Als Residenz sah St. Andrews Castle viele bemerkenswerte Besucher, darunter den jungen James I., der 1410 zu Besuch kam. Die Burg diente auch als Gefängnis.

Ein besonders auffälliges Überbleibsel davon ist das Flaschenverlies, eine flaschenförmige Grube, die 22 Fuß tief in den Felsen unterhalb des Seeturms gegraben wurde und nur, über die schmale Halsöffnung, durch eine Falltür vom Boden des Turmgewölbes aus zugänglich war. In diese konnten Gefangene hinab gelassen (oder einfach fallen gelassen) und prima vergessen werden.

David Stewart, 1. Herzog von Rothesay, wurde hier 1401 kurz von seinem Onkel Robert Stewart, 1. Herzog von Albany, inhaftiert, bevor er in den Falkland Palace gebracht wurde und dort verhungerte.

Weitere bedeutende Arbeiten an der Burg wurden von Erzbischof James Beaton nach der Schlacht von Flodden im Jahr 1513 durchgeführt. Dies sollte es ermöglichen, dass die Struktur einem Angriff schwerer Artillerie standhält. Auf der Landseite wurden dazu zwei massive runde Kanonentürme, sogenannte Blockhäuser, errichtet, und an den Mauerspitzen wurden schwere, auf Wagen montierte, Kanonen positioniert.

Erzbischof Beaton ernannte zu seinem Nachfolger seinen Neffen David Beaton, einen ehrgeizigen Mann, der später Kardinal und eine prominente Persönlichkeit sowohl im religiösen als auch im politischen Leben Schottlands wurde, obwohl er mit Marion Ogilvy verheiratet war.

Es war Kardinal Beatons entschiedener Widerstand gegen die Heirat der kindlichen Maria, Königin der Schotten, mit Prinz Edward, dem Sohn und Erben Heinrichs VIII. von England, der 1544 zu einem erneuten Krieg zwischen den beiden Ländern führte.

Damit nicht zufrieden, ließ er im März 1546 den protestantischen Prediger George Wishart vor den Burgmauern auf dem Scheiterhaufen verbrennen.

Dies wurde später als Vorwand für Beatons grausamen Mord durch örtliche protestantische Lairds benutzt, die das Schloss eroberten.

Auf Befehl des Regenten, des Earl of Arran, folgte eine lange Belagerung. Die Belagerer versuchten, die Mauern der Burg zu untergraben, indem sie einen geräumigen Tunnel gruben, der groß genug war, um Packtiere aufzunehmen, die zum Transport des Schuttes verwendet wurden.

Die Verteidiger reagierten auf die Stollen, indem sie versuchten, einen Abfangtunnel oder einen Gegentunnel zu graben. Nach mehreren Fehlstarts brach der niedrige, schmale, gewundene Gegenstollen der Verteidiger in den Tunnel der Angreifer ein, was zu unterirdischen Kämpfen zwischen den beiden Seiten führte.

Im November 1546 kam es zu einer Pattsituation. Die Belagerung wurde schließlich 1547 endgültig beendet, als eine französische Flotte eintraf, die die Burg in Schutt und Asche legte.

Erzbischof John Hamilton konnte den größten Teil des Castles wieder aufbauen. Das Ergebnis war ein viel aufwendigeres Gebäude als die Festung, die ersetzt wurde.

Die Reformation der schottischen Kirche im Jahr 1560 hatte wenig unmittelbare Auswirkungen auf das Castle und seinen Betrieb, wurde aber im Laufe der Zeit zunehmend vernachlässigt. Die Verbindung mit der Kirche schien 1606 endgültig abgebrochen zu sein.

Für den modernen Besucher zeigt St. Andrews Castle die Narben des jahrhundertelangen Verfalls seit seiner Aufgabe. Aber es ist immer noch möglich, hier ein Gefühl von der einstigen Größe zu bekommen. Es gibt auch ein sehr gutes Besucherzentrum mit einer ausgezeichneten Ausstellung.

Wegen umfangreicher Restaurierungsarbeiten ist der Besuch des Castles aktuell nur sehr eingeschränkt möglich, dafür ist der Eintritt zur Zeit kostenlos und es werden auch kostenlose Führungen angeboten.

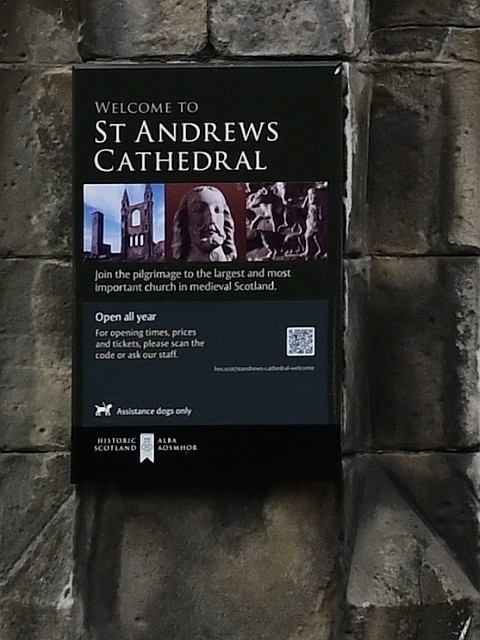

Am heutigen östlichen Ende der beiden Hauptstraßen von St. Andrews befindet sich die imposante, wenn auch etwas verwirrende, Ansammlung von Ruinen, der St. Andrews Cathedral und einer Reihe damit verbundener religiöser Gebäude.

Die einst größte Kathedrale Schottlands liegt unmittelbar östlich des Stadtzentrums mit Blick auf den Hafen. Viel ist nicht mehr zu sehen von der einstigen Schönheit.

Einen Schritt durch das Hauptportal bringt den Besucher in das einstige riesige Kirchenschiff. Man stelle sich vor: 50 Meter erstreckte sich der Gang vor einem und das Deckengewölbe spannte sich in einer Höhe von 20 Metern über die Mauern. Nicht grauer Stein sondern bunte Farben und ein Duft von Weihrauch beeindruckten die Sinne.

St Andrews Cathedral flößte den Pilgern nicht nur durch ihre Größe Ehrfurcht ein, sondern auch durch den gotischen Baustil, der deutlich an den Türmen zu erkennen ist.

Heute ist nicht mehr viel übrig: Eine Seitenwand, ein Teil des Eingangsportals, die Wand des hinteren Chorraums. Durch den Boden scheinen noch die Sockel der Säulen durch, die das riesige Gewölbe trugen.

Alte und nicht ganz so alte Grabsteine erheben sich rund um die Ruinen. Darunter fällt einer besonders auf: das von Young Tom Morris. Er war wie sein Vater auch einer der erfolgreichsten Golfprofis des 19. Jahrhunderts. Teilweise belegten er und sein Vater Platz eins und zwei bei Turnieren.

Doch St Andrews Cathedral ist nicht die einzige Kirche an diesem Ort. Die Überreste der St. Mary on the Rock liegen, jetzt noch kaum sichtbar, mit Blick auf den Hafen außerhalb der Bezirksmauer der Kathedrale.

Ein 33 Meter hoher Turm zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Es ist der Turm der St Rules Church, die im Jahr 1130 hier errichtet wurde und die Reliquien zur Schau stellte. Heute ist von der St Rule's Church nur noch ein kleiner Teil des Chores übrig.

Die Reformation fegte das jedoch alles hinweg. Schuld war John Knox, der schottische Reformator. Er wetterte gegen die katholische Dekadenz. Nachdem er im Jahr 1559 in der Nähe predigte, zerstörte anschließend ein aufgebrachter protestantischer Mob das Innere der Kathedrale.

In den folgenden dreihundert Jahren kam es zu einem stetigen Niedergang der Stadt. Nachdem sich die Reformation in Schottland durchgesetzt hatte, überließ man St Andrews Cathedral dem Verfall. Wenige Jahrzehnte später fiel bereits der Nordturm in sich zusammen und riss dabei Teile der Wände mit sich.

1842 ging es mit der Ernennung von Hugh Playfair zum Provost wieder aufwärts. Er ließ die mittelalterlichen Straßen verbreitern, die Universität erweitern und den Hafen erheblich ausbauen. Ein Großteil des Erscheinungsbildes des heutigen St. Andrews stammt eben aus dieser Zeit.

St. Andrews hat mehr zu bieten als seinen Golf, seine Universität, sein Schloss, seine Kathedrale, seine mittelalterlichen Gebäude und seine viktorianischen Straßen. Besucher können auch die Sehenswürdigkeiten und Geräusche eines traditionellen schottischen Hafens direkt östlich der Kathedrale genießen.

Und jenseits des Hafens liegt der attraktive Strand von East Sands. Weitere Attraktionen sind das St. Andrews Aquarium in Richtung der Golfplätze und der Botanische Garten.

Am frühen Nachmittag verlassen wir St. Andrews und fahren noch ein kleines Stückchen weiter südwärts: zur Kingsbarns Distille.

Immer wieder kommen wir an Golfplätzen vorbei. Auf einem wird gerade eine Kindergruppe an den Schlägern trainiert.

Micha sagt: “Hier werden sogar schon die Kleinsten zum Golfspielen gezwungen!”

Und ich meine, auf einem der Plätze, auch Hunde beim Golfen gesehen zu haben ...

Laird Hasenbär in Schottland - Tag 19 Teil 2

Lairds and Ladies!

Der zweite Punkt des heutigen Tages befasst sich mit der Erbauung der Tay Bridge und der daraus resultierenden Tragödie.

Da hier ein berechtigtes, berufliches Interesse an der Eisenbahnbrücke besteht, schauen wir uns das Bauwerk von allen Seiten an - und ich meine von allen Seiten!

Mehrere Stunden sind wir damit beschäftigt den richtigen Winkel und die richtige Position mit dem richtigen Blick zu finden.

Um 1900 beförderten Dampfer Urlauber zu (und von) so weit entfernten Orten wie Perth, Montrose und Leith, und 1905 wurde Broughty Ferry von den Straßenbahnen der Dundee, Broughty Ferry and District Tramways Company erreicht. Inzwischen war Broughty Ferry mehr oder weniger ein Vorort von Dundee. 1913 wurde die Stadt offiziell Teil der City of Dundee.

Der Fluss Tay (gälisch Tatha) ist der längste Fluss in Schottland und der siebtlängste in ganz Großbritannien. Der Tay gilt als eine der Lebensadern Schottlands, vor allem für die tieferen Highland Regionen ist der Tay ein wichtiger Fluss.

Der Fluss entspringt als River Connonish am Fuß des Ben Lui, kaum 30km von Oban und damit der Westküste Schottlands entfernt.

Er durchfließt danach unter den Namen River Fillan und als Dochart den Loch Dochhart, Loch Lubhair und Loch Tay. Eigentlich nennt sich der Fluss dann erst ab dem Abfluss aus dem Loch Tay dann Tay. Als Tay fließt der dann bis zu seinem niedrigsten Punkt bei Perth und liegt dort praktisch schon unter Einfluss der Gezeiten.

Die West-Ost Entfernung des Tay in Schottland beträgt 193 km. Dabei fließt er von einer Spitzenhöhe von 560 Meter über NN auf O Meter Meereshöhe. Letztendlich mündet der Tay südlich von Dundee in den Firth of Tay und schließlich in die Nordsee.

1870 verabschiedete das Parlament einen Gesetzentwurf für eine Eisenbahnbrücke über den Fluss bei der Stadt Dundee, die nach einem Entwurf von Sir Thomas Bouch gebaut werden sollte.

Seine Brücke sollte ein Gitterdesign sein, das Guss- und Schmiedeeisen kombiniert. Die Arbeiten begannen am 22. Juli 1871. Im weiteren Verlauf wurde jedoch klar, dass die Vermessungsarbeiten am Flussbett, die eine ebene Tiefe des Grundgesteins vorhergesagt hatten, falsch waren. Es wurde festgestellt, dass das Grundgestein in der Mitte des Flusses zu weit unter dem Flussbett lag, um das Gewicht der Brücke tragen zu können.

Bouch reagierte, indem er nun weite Teile des Oberbaus in fragilen Eisenkonstruktionen ausführen ließ. Außerdem wurden die Spannweiten erweitert und – um die Durchfahrtshöhe für Schiffe zu vergrößern – die Trägerwände im Mittelteil in die Höhe verlegt.

Viele Eisenteile, die in einer Behelfsgießerei am Ufer gegossen worden waren, wiesen Luftlöcher auf. Anstatt die Stücke wieder einzuschmelzen, waren die Fehler mit Farbe verdeckt worden.

Auch wurden Träger, die beim Bau ins Wasser fielen, nicht ausgetauscht, sondern geborgen und weiterverwendet, um das vorgegebene Budget der North British Railway über 300.000 Pfund nicht zu übersteigen und um im Zeitplan zu bleiben.

Als die Tay Rail Bridge am 1. Juni 1878 eröffnet wurde, war sie die längste der Welt und verkürzte die Fahrzeit zwischen Edinburgh und Dundee um eine Stunde. Königin Victoria, die bei der Eröffnung anwesend war, verlieh Bouch in Anerkennung seiner Leistung den Ritterschlag.

Die Firth of Tay Bridge war ein Bauwerk, das weltweit seines Gleichen suchte. Ein weiterer früher Reisender über die Brücke war der damalige Präsident der USA, Ulysses S. Grant. Er kommentierte, dass es sich um eine „große Brücke für eine kleine Stadt“ handelte.

Ein Aushängeschild für die Macht und den Fortschritt Großbritanniens. Bis zum 28. Dezember 1879: Ein fürchterlicher Sturm peitschte an diesem Abend über Schottland.

Ein Sturm, welcher in Fontanes dichterischer Fantasie das Werk dreier Hexen war. Drei Hexen, welche schon in Shakespeares Drama "Macbeth" ihr Unwesen getrieben hatten und die eitlen Menschen zu bloßen Puppen degradierten, deren Schicksal sie mit sadistischem Vergnügen in den Abgrund lenkten. Auch die Fortschrittsgläubigen Passagiere des Zuges, welcher gegen 19 Uhr die Firth of Tay Bridge überquerte, sollten buchstäblich in diesem Abgrund landen.

An diesem Sonntag hatte der Schnellzug nach Dundee den Bahnhof in Edinburgh gegen 16.15 Uhr verlassen.

Um 19.14 Uhr passierte der Zug noch unversehrt den südlichen Brückenkopf, wie Bahnwärter Sam O´Neill mitteilt. Da es nur einen „Token“ gab, war sichergestellt, dass nur jeweils ein Zug die eingleisige, 3264 Meter lange Brücke über den Fjord passierte. Danach sah O´Neill etwas wie einen Feuerstrahl und hörte Donnern.

Die stolze Brücke brach im Sturm unter der Last und dank ihrer zahlreichen Baumängel zusammen. Tragischerweise genau dann, als der Zug die Brücke überquerte.

Als der Zug nicht, wie erwartet, kurz darauf in den Bahnhof von Dundee einfuhr, machten sich Angestellte der Bahn auf die Suche. Als sie die Mitte der Brücke erreichten, gähnte vor ihnen ein fast 1000 Meter langes Loch. Der Zug mit sechs Waggons war in die Tiefe gestürzt.

75 Menschen wurden getötet, darunter der Schwiegersohn von Sir Thomas und der Sohn des Bahnwärters, Jim O´Neill, der der Lokführer war. Viele von ihnen konnten nie geborgen werden. Ihre Leichen trieb die Strömung in die peitschende Nordsee hinaus.

An der Brückenstation von Dundee versammeln sich im Lauf der ersten Stunden nach dem Unglück Tausende von Menschen, die Näheres hören wollen über das Schicksal von Verwandten, Freunden oder Bekannten im Zug.

Darunter sind auch weitere Augenzeugen: das Ehepaar Dunston, das einen kranken Onkel in Pflege nehmen wollte, und der Geschäftsmann Warren Calcroft, der selbst zur Bahn gekommen war, um einen lange erwarteten Vertrag über die Fusion seiner Firma mit einem Pariser Partner in Empfang zu nehmen.

Das Dokument dürfte, wie alle Postsendungen aus dem Zug, flussabwärts im Wasser liegen: Der Sturm hat Menschenleben, Hoffnungen und nicht zuletzt einen Traum zerstört - den von der längsten Eisenbahnbrücke der Welt.

Eine öffentliche Untersuchung der Katastrophe kam zu dem Schluss, dass die Brücke "schlecht entworfen, schlecht gebaut und schlecht gewartet" worden war. Es traten Probleme mit der Qualität der verwendeten Materialien auf, und es scheint, dass Bouchs Entwürfe die Windlast auf die Struktur überhaupt nicht berücksichtigt haben.

Sir Thomas Bouch starb wenige Monate nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts der öffentlichen Untersuchung der Katastrophe. Er ist auf dem Dean Cemetery in Edinburgh begraben.

Zum Zeitpunkt der Katastrophe wurde an einer weiteren von Bouch entworfenen Eisenbahnbrücke, über den Fluss Forth, gearbeitet. Der Bau wurde sofort eingestellt.

Als die Arbeiten an der Forth Bridge 1883 wieder aufgenommen wurden, handelte es sich um ein völlig neues und massiv stärkeres Design, das von Sir John Fowler und Sir Benjamin Baker entworfen wurde. 1883 begann auch der Bau der zweiten Tay Rail Bridge. Diese wurde am 13. Juli 1887 eröffnet und ist bis heute in Gebrauch.

Erzählungen zufolge soll an jedem Jahrestag des Unglücks, 28.12.1879, ein Geisterzug über die nun neu erbaute Brücke fahren. Die Überreste der eingestürzten Brücke ragen noch immer wie ein Mahnmal im Wasser auf.

Der Katastrophe von Tay Bridge selbst wurde durch das bekannteste Gedicht von William McGonagall gedacht.

Am Nordufer des Tay River stehen inzwischen auch 3 Gedenksteine, die an die Opfer dieses Unglücks gedenken und alle Namen auflisten.

Oidhche mhath!

Angie, Micha und Laird Hasenbär